| 地域を変える省エネ授業 中村 修/NPO法人・地域循環研究所(長崎大学環境科学部助教授) |

|

| 地域を変える省エネ授業 中村 修/NPO法人・地域循環研究所(長崎大学環境科学部助教授) |

|

地域に「いい仕事」をつくりだすNPO

地域循環研究所は、私の研究室が中心となってつくったNPOで、テーマは地域に「いい仕事」をつくりだすことです。できて4年目ですが、今年度は、やっと単年度で黒字になりました。事業内容は、農水省からの依頼で食育プログラムをつくったり、国見高校への簡易版EMS(環境マネジメントシステム)の導入、長崎県田平町の省エネビジョンや福岡県椎田町の新エネビジョンづくり、佐賀県三瀬村の循環型社会づくりの事業を行っており、学生に多額の給料を払いながらやっております。

費用対効果の高い省エネ授業

福岡県の大木町で省エネ授業を4年間やってきましたが、5年生の2クラスが1週間でおよそ1,000kWh節電しました。これをどうやって費用対効果で表そうかと思ったのですが、ちょうど大木町が市民共同発電所として小学校の屋上に10kWの太陽光発電をつけました。1,500万円を出して設置して、1ヵ月の発電量が約1,000kWhでした。子どもたちが節約した電気量は1ヵ月だと約4,000kWhに相当しますから、6,000万円分の効果があったことになります。このことを子どもたちに伝えたところ、えらく喜びましたが、役場はえらく嫌がりました。

| 大木町での省エネ授業プログラム (1)動機付け 未来を考えてもらうため、最初に40年後の暮らしを自由に描いてもらう。ここでは、「ロボットや空飛ぶ車の未来はない。逆にエネルギーが少ししか使えず、汚染された環境の中で、みんなは生きていかなければならない」とデータを示して説明する。多くの子どもはかなりのショックを受ける。このショックが次の行動につながるための重要なカギとなる。 (2)エネルギーを調べる 各家庭のエネルギー消費、電気製品の消費電力、使用状況などを調べる。1~2週間で毎日の電気消費量を推測できるようになる。 (3)省エネの実践 省エネの具体的な目標を掲げて実践し、クラスの保護者などにゲストとして話してもらうことで子どもたちの活動の励みにする。 (4)見直し、再挑戦、発表会 自分が取り組んだ省エネ活動を振り返るなどして、どうしたらもっと合理的に省エネができるのかを考え、もう一度チャレンジする。また、成果の報告会を行う。 (5)子ども地域監査の実践 最後は地域の役場や商店街に子どもたちが出かけて省エネのチェックをする。こうした作業を通して、子どもたちは今までの授業を通してすでに十分な技を持っていることを自覚するだけでなく、技を持って地域を変えるという実践の面白さを体験できる。 |

|

大木町役場で職員にインタビューをする子供たち(山口龍虎氏撮影) |

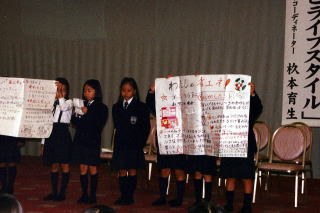

精進小学校3年生による報告会(山口龍虎氏撮影) |

地域を変えるしくみの提示

2004年度から熊本県山鹿(やまが)市で、先ほどの省エネ授業を市の温暖化対策としてやろうとしています。省エネ授業を受けた子供達が、市役所や商店街に外部監査に行くところまで授業プログラムとして取り入れ、省エネで節約したお金の一部を、小学校にバックするというところまで政策としてやっていきます。小学校で省エネをやると、1校あたり電気料金が30~40万円確実に減りますので、そのうちの20万円位を学校に還元しても市にとって損ではありません。

市民向けの省エネ発電所も計画しています。省エネ授業を受けた子供たちは、契約アンペアを10Aぐらい下げることが可能です。10A下げるというのは、1kWの太陽光発電をつけるのと同じ効果があります。これを省エネ発電所と名づけ、5年間で500世帯の契約アンペアを10A下げてもらいます。少ないと思われるかもしれませんが、確実にやるという数字です。もし、500kWの太陽光発電を設置しようと思えば、1kWあたり100万円として5億円かかります。それを山鹿市では500万円でやろうと考えています。これについても、10A下げた家庭にお金を還元することも検討中です。

有機系廃棄物と給食をつなぐ地域資源循環・教育プロジェクト

それから、もう一つ進めている事業の目玉としては、循環型社会づくりということで生ゴミ・し尿などを地域内で循環させる取り組みをやっています。バイオガスプラントから出てきた消化液を液肥として水田で使います。畑ではつかいません。水田は流し込むだけでお米がとれるからです。そして、そこでとれた農産物を学校給食で利用するところまで手がけます。口で言う人は多いんですが、ここまでやれるの簡単ではありません。技術的なことを言える人も山ほどいますが、農家の指導をするとか、農産物を学校給食に売るいうノウハウは私たちしかもってないのではないかと思います。

堆肥ではなく「液肥と田んぼ」にした福岡県椎田町では、し尿をちょっとだけ発酵させて田んぼに流し込んでいます。500円出せば散布までしてくれるとうことで農家は大喜びです。一方で、行政は最終処分地が田んぼだとどこにでもあるということ大喜び、お互い喜ぶという状況ができています。

循環はビジネスとして回すということを考えています。バイオマス日本という日本政府の有機系の廃棄物を減らしたいという政策があるんですが、そこでは農家がどれだけメリットがあるのかということは一切描かれていません。有機系の廃棄物があって、そこから堆肥がこれだけできます、といのはあるのですが、農村にどれだけメリットがあるのかということが書かれてない。そこで私たちは農村のメリットをつくっていこうとしました。椎田町では、去年から学校給食で液肥を入れた田んぼで収穫されたお米を使うようになりました。それだけではビジネスにならないので、町から30分ぐらいのところにある北九州市との事業計画を検討中です。北九州市は人口100万人です。そこの生ゴミを受け入れ液肥化すれば北九州市は最終処分地が不要になります。

とれた農産物は、35億円の学校給食の市場をもつ北九州市へ売ります。お米で600トン、給食用のお米を市が全部ここから買ってくれれば、椎田のお米が全部売れることになります。この北九州市との循環ビジネスというのを3ヵ年計画で考えています。さらに、農業・環境教育、自然エネルギー教育というのを、椎田町で北九州市の子供達を対象にビジネスとして展開して行くことを考えています。

もう一つ面白いビジネスがあるので紹介します。実は、畜産の糞尿も生ゴミも窒素分、カリ分は肥料としてはあるんですが、リン酸が不足しています。液肥をまいてもリン酸肥料だけ別にまかないといけないという現状がありましたので、どこか捨ててあるリン酸はないだろうかと探したところ、見つかりました。なんと、消火器の中に入っているのがリン酸アンモニアという肥料分だったわけです。それを消火器メーカーは、お金をかけてこれを埋立て処分していたので、椎田町に、九州・中国・四国地方のこの「廃棄物」を椎田町に集め、肥料にして使うことで事業化を今後進めていく予定です。

ということで、いかに循環をビジネスとしてやっていくか、また、費用対効果の明白な啓発事業、教育の場での省エネ、温暖化対策につながる啓発事業を、私たちはNPOとして展開してきているところです。

![]()

![]() (足温ネット報告へ)

(足温ネット報告へ)