有識者からコメント:欧州連合(EU)のバイオエネルギー政策に関するPRIポリシーレポート(和訳)

2025年08月22日お知らせ

当フォーラムで和訳したPRI(責任投資原則)のポリシーレポート「欧州連合(EU)のバイオエネルギー政策と投資が気候と自然にもたらすリスクへの対応」について、サステナブル投資分野の有識者(下記)から、「本レポートが出された意義」「投資家にとっての意味」「気候変動や生物多様性の観点から注目すべきポイント」等についてコメントを頂きました。

- 株式会社日本総合研究所フェロー 足達英一郎 氏

- 株式会社レスポンスアビリティ代表取締役 足立直樹 氏

- 日本サステナブル投資フォーラム エグゼクティブ・アドバイザー 荒井勝 氏

- 立教大学特任教授 河口眞理子 氏

- 高崎経済大学学長 水口剛 氏

本レポートが提示するリスク分析や科学的根拠、EUの政策決定者への提言内容は、日本の政策決定者や金融機関・機関投資家にも有益な示唆を与えています。

再エネ政策やビジネスに関わる皆様のご参考にしていただければ幸いです(和訳レポートはこちら)。

「エネルギー選択混迷のなかで金融機関が乗り越えるべきこと」

株式会社日本総合研究所フェロー 足達英一郎

金融機関や投資家の多くは、これまでバイオエネルギーを「グリーン」な投資対象として扱ってきました。しかし、①木材を燃焼すれば短・中期的に見れば排出量を増加させること、②炭素を吸収・固定化するには数十年から一世紀かかること、③木質バイオマスは同じエネルギー量を得るために化石燃料の数倍の炭素を排出すること、④増加するバイオマス需要が持続可能な供給量の限界を超えている可能性があること、⑤木材はパルプ・製紙、建材、繊維といった「より価値の高い用途」で利用されるべきで、燃焼させてエネルギーにするのは得策でないことを本レポートは指摘しています。

パリ協定の目標達成をより強く意識した行動が求められる中、ここ数年パリ協定に背を向ける政治勢力の拡大により、気候対策を放棄する国も出現しています。

目標達成に積極的な国であっても、太陽光発電の景観やパネル廃棄の問題、風力発電事業の経済的不透明感、原子力発電の安全性・信頼性への懸念が渦巻き、化石燃料依存から脱することができていません。エネルギー源それぞれに光と影があることが混乱を生んでいます。

金融機関が抱えるジレンマは、「経済規模の維持」という暗黙の前提と、「エネルギー供給は安定的・安価・潤沢であることが望ましい」という社会合意の上で、投資先候補を「あれかこれか」ではなく「あれもこれも」で選択せざるを得ない点です。

サステナブルファイナンスは、今、運動論としての踊り場に直面しています。「経済成長をどう追求するか」「エネルギーや物質と切り離された豊かさは作れるのか」「人は『足るを知る』ことが可能なのか」。本レポートからは、こうした本源的な問いに真正面から向き合う必要性を考えさせられます。

「自然に基づく解決策(NbS)の推進に向けた関連政策の統合を提言」

株式会社レスポンスアビリティ代表取締役 足立直樹

長い年月をかけて育った木を、ただ燃やして燃料にするのは直感的にももったいない。しかし現実には、「バイオマスはカーボンニュートラル」と無批判に推進され、今やEUの再エネの約6割がバイオマス由来だという。この現状に対し、気候変動抑制効果の乏しさからも、生態系や地域社会への負の影響からも「No」を突きつけたのが本レポートだ。

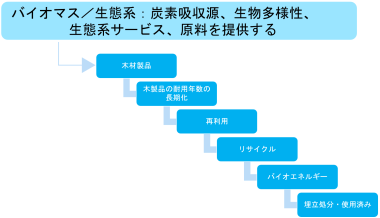

バイオマス利用はカスケード利用の原則に従い、生きたままの森林や湿地など生態系の価値を最も高く評価すべきだという主張は極めて合理的であり、NbS(自然に基づく解決策)の推進にも資する。

PRIがこの考えを明確に提言し、EUに関連政策の統合を求めた意義は大きく、今後EUのみならず世界に波及するだろう。日本の投資家を含むあらゆる関係者にとって必読の一冊だ。

「バイオマス発電の課題と、政策決定者・投資家に求められるより踏み込んだリスク分析」

日本サステナブル投資フォーラム エグゼクティブ・アドバイザー 荒井勝

このPRIポリシーレポートは、バイオエネルギーがEUの再生可能エネルギーの59%を占めるが、多くの課題を抱えていると指摘しています。消費量はすでに供給量を超えており、またカーボンニュートラルと見なすには問題があるとしています。その理由として、①他の木材利用や森林のCO2吸収機能、生物多様性などと競合する点、②発電時に石炭の2~3倍のCO2を排出する可能性がある点、③伐採された森林がCO2を再吸収するには60~100年を要し、2050年の気候目標に間に合わない点を挙げています。また、投資リスクとして、太陽光発電のコスト低下によるバイオマスの競争力低下や政策の厳格化、補助金の削減・廃止の可能性も指摘しています。

PRIは近年、各国やEUの政策課題に対するポリシーレポート作成に力をいれており、従来の枠組みづくり以上に、より踏み込んだ詳細なリスク分析が投資家にとって重要になっています。同レポートの内容は日本の政策決定者や投資家も理解しておくべき重要な内容です。

地球・人間環境フォーラムは以前から、日本のバイオマス発電燃料の約70%が海外からの輸入であり、カナダの原生林由来のペレットを使用しているといった生産地の問題を指摘しています。10月に開催予定のセミナーには、ぜひ参加されるようお勧めします。

「森林の多面的な価値を示しながら、環境と経済の折り合いをつける解決案を提示」

立教大学特任教授 河口眞理子

「EUの再生可能エネルギーの59%はバイオエネルギーであり、域内で収穫される木材の半分以上がエネルギー目的で燃やされている現状がある」。この最初の一文に衝撃を受けた。EUは2023年にEU森林破壊防止規則を定め、日本を含め世界の企業に対してEU域内で流通する牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材の7品目とその派生製品について森林デューディリジェンスを義務付けることとした。その後その規制は簡素化されたとはいえ、森林資源保護で世界をリードしており、この規則のために日本企業でも森林保全の対応を積極化させるという良い効果をもたらしている。その一方で足元の森林をエネルギーのために破壊しているとは驚きだ。

人類は、農耕生活を始めた1万年前からすでに陸上の森林の3分の1を破壊してしまったという[1]。森林は、エネルギーの原材料、二酸化炭素の貯蔵源、生物多様性の宝庫、水と大気の循環を作る気候安定化装置、土中環境の整備など多面的な顔を持つ。地上に森林があるからこそ、生命が地上で生きることができる。

本レポートでは、森林の多面的な価値を客観的に示しながら、投資家のレポートらしく環境問題と経済との折り合いをつける解決案を提示している。このPRIのポリシーレポートは全ての投資家のみならず、一人でも多くの心ある人に読んでいただきたい。

[1] The world has lost one-third of its forest, but an end of deforestation is possible – Our World in Data

「投資家が注目するバイオマスエネルギー問題」

高崎経済大学学長 水口剛

PRIのポリシー・レポート『欧州連合(EU)のバイオエネルギー政策と投資が気候と自然にもたらすリスクへの対応』は3つの点で極めて重要な意味を持つ。

第1に、本レポートは今注目を集めている「システム的な思考」を体現している。バイオマスのエネルギー利用は、一見カーボンニュートラルのように見えて、実は再生までに長期間かかり、炭素吸収源を減らし、生物多様性の損失等のリスクを高める。このようにシステムを全体として理解する視点を提供している。第2に重要なことは、このレポートをPRIが作成したことである。PRIは世界の機関投資家によるイニシアティブである。つまりバイオマスのエネルギー利用は、投資家の長期的利益に関わるシステミックなリスクだということである。第3に、それを政策提言につなげている。

システムレベルの課題には、個別の企業や投資家の行動だけでなく、システムレベルの解決策が必要だ。だからこそ投資家グループのPRIが政策にまで踏み込んでいる。このレポートから学ぶべきことは多い。