特集/プラスチック汚染を終わらせるにはプラスチック問題とその対策の方向性

2025年01月17日グローバルネット2025年1月号

国立環境研究所

田崎 智宏(たさき ともひろ)

本特集では、プラスチック条約のこれまでの議論と最新の状況を紹介しながら、そもそもプラスチックはどのような問題を引き起こし得るのか、プラスチック汚染ゼロを目指すためにはどのような対策や手法が考えられるのか、国内の企業連合の取り組みなども交えて紹介します。

2022年3月の国連環境総会の「プラスチック汚染を終わらせる」という決議に基づき、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(以下「プラ条約」という。)を策定するための政府間交渉会合(以下「INC」という。)が2024年末までに計5回開催されてきた。昨年11月の第5回INCで結論を出す予定であったが、意見はまとまらず議論は今年に持ち越された。

国際的な結論が出ない理由として、プラスチックの問題が複合的な問題であり問題認識に差が生じやすいこと、各国の置かれている状況に大きな違いがあることを指摘できる。国際社会が結論を出さない間にもプラスチックによる汚染は進行し蓄積する一方である。そこで本稿では、プラスチック問題がどのような問題か、対策の方向性はどう在るべきかを改めて確認する。

プラスチック問題の3つの特徴

われわれが直面しているプラスチック汚染の問題は、⑴膨大な利用量に起因するストック型の環境汚染が⑵人々の生活やビジネスの隅々までその利用が浸透した、いわば優れた特性を有する物質によって引き起こされ、⑶複合問題になっているという特徴がある。

⑴の特徴についてであるが、自然環境が浄化できる物質であれば、環境中に排出されても環境浄化力を超えない程度に環境への流出量を小さくすればよい。しかし、環境中で長期にわたって分解しないプラスチックの場合は排出を最大限削減することが求められる。プラスチックの年間国内消費量が約1千万トンと膨大なため、99%の回収率を実現したとしても年間10万トンの排出となり、環境中での汚染の蓄積を止めることはできないからである。日本は途上国と違って多くのプラスチック廃棄物がリサイクルできているという認識があるが、そのような認識ではストック型の汚染を食い止めることはできない。

また⑵の特徴のため、プラスチックの原料となる石油産出国からの反対だけでなく、プラスチックの利用量を減らすことができないと考える人々からの強い抵抗を引き起こしやすい。取り組むか取り組まないかという極端な発想をするのではなく、⑴の問題があることを認識して着実に取り組みを進めるためには、プラスチックが必要な用途や避けるべき用途、無駄に利用している用途、利用に何らかの注意や制限が必要な用途を社会として見極め、それぞれに応じた利用回避策や流出防止措置を講じることが大切となる。これまでのINCの議論では、使い捨て製品、マイクロビーズ、漁具、たばこの吸い殻(プラスチック製フィルター部分)、含有化学物質などが特に注目されてきた。国内では、追肥の手間が省ける緩効性肥料に用いられるプラスチック殻などにも注視が必要である。

⑶については、プラスチック汚染というと、プラスチックごみによる海洋汚染のイメージが強い。しかしながら、海洋汚染はダメで河川・湖沼の汚染はOKとならないことは当然である。海洋以外の環境汚染についても実態を把握し、必要な対策を講じていく必要がある。また、膨大な利用量に起因して、温室効果ガス排出の問題や持続的な資源利用の問題もある。便利なプラスチックの膨大な使用量が上流と下流に連鎖して各種の環境問題を引き起こしていることが問題になっていることを認識する必要がある。

複合問題としてのプラスチック汚染と対策の組み合わせの必要性

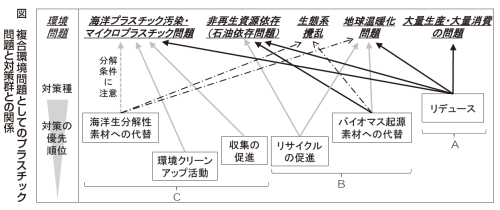

複合環境問題としてのプラスチック問題を示したものが図である。本図では、大量のプラスチック利用に伴って生産から廃棄までのライフステージで生じる海洋や河川などのプラスチック環境汚染・マイクロプラスチック問題、それに伴って生じる生態系かく乱、加えて、地球温暖化、資源問題、さらに大量生産・消費の5つの問題を示した。

これらの複合する問題への対策群としては、リデュース・リユース・リサイクルの他、素材代替や環境クリーンアップ活動(ごみ拾い・清掃活動)などがある。図ではこれらの対策群を四角形で示し、どの環境問題に対して効果があるかを太線の矢印で示した。なおリユースについては、リユースによって資源・廃棄物が削減されるという側面と、リユース品を収集して再使用・資源化するという側面がある。この2つは、他の四角形でカバーできていることから図が複雑になることを避けるために記載していない。

図が示している注目すべき点の一つは、リデュースの取り組みは全ての問題に効果的なことである。3R対策の優先順位にのっとり、リデュースから対策を検討していくことが重要となる。しかしながら、プラスチックを減らしにくい用途もあることから、リデュース以外の対策を組み合わせていかざるを得ない。

注目すべき二点目は、他の取り組みは一部の問題のみに効果があることである。大別すると、B)バイオマス起源プラとリサイクル、C)海洋生分解性プラ・収集・クリーンアップという2つの対策群に分かれる。Bの対策群ではプラスチック環境汚染問題の解決には貢献できず、Cの対策群では、温暖化や資源の問題の解決に貢献することはできない。そのため、BとCの対策群は両者を組み合わせて実施することが基本となる。

中でもリサイクルについては、リサイクルすればよいという免罪符的な発想がされることがある。すでに回収されている廃棄物を適正処理からリサイクルに変更してもプラスチック環境汚染の対策としては効果がない。さらなる収集とクリーンアップをリサイクルに組み合わせていかなければならないことを強く認識する必要がある。

注目すべき三点目は、素材の代替は一点鎖線で示した副次的悪影響を引き起こしてしまうことである。バイオマス由来のプラスチックへの代替は、自然から採取するバイオマス資源を使うため、注意しないと生態系のかく乱と破壊を引き起こす。また、生分解性プラスチックは海洋では生分解しないものが多いなど、分解条件の制約がある上、プラスチックの生分解時に放出される添加物の有害性や、生分解によって二酸化炭素よりも温室効果が強いメタンガスが発生するといった懸念がある。大量に使用しているプラスチックを他の素材に代替したとしても大量に使うことに変わりがなければ環境負荷が生じる構造には変わりがないので、素材代替の際には、プラスチックだけでなく代替素材の環境負荷を評価し、プラスチックよりも代替素材の環境負荷が小さいことを確認すべきである。

以上述べたように、注意しながら対策を進めるべき悩ましさと難しさのあるプラスチック問題であるが、対策の方向性は少しずつ見えてきている。今後の関係各位の尽力に期待したい。