特集/プラスチック汚染を終わらせるには企業間連合によるプラスチック対策

2025年01月17日グローバルネット2025年1月号

CLOMA(クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス)事務局技術統括

南部 博美(なんぶ ひろみ)

本特集では、プラスチック条約のこれまでの議論と最新の状況を紹介しながら、そもそもプラスチックはどのような問題を引き起こし得るのか、プラスチック汚染ゼロを目指すためにはどのような対策や手法が考えられるのか、国内の企業連合の取り組みなども交えて紹介します。

近年、人間活動により排出される温室効果ガスが起因して起こっている気候変動問題だけではなく、地球規模で広がる海洋プラスチックごみの問題についても、喫緊の課題として世界的に危機感が高まっている。これにより、プラスチック問題の解決に関しては、プラスチックを環境中に流出させない資源循環を徹底するとともに、脱炭素も同時に進めることが必須となりつつある。これらの解決には、国や地域を超えて、プラスチックの製造、加工、販売、利用、使用に至るすべてのステークホルダーが、この問題を自分事として捉え、未来志向で積極的に参画することが求められている。

CLOMAの設立背景

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)は2019年1月、一般消費者向け商品のサプライチェーンを担う企業が中心となり、海洋プラスチックごみ問題の解決に取り組むために設立された団体である(2024年12月1日現在の会員数は511社・団体)。

CLOMAでは、日本の産業界がこれまで培ってきた技術と知恵を持ち寄り、官民連携で3 Rと代替素材のイノベーションを加速、持続可能なプラスチックの循環利用を開発することで、消費者や社会とともに海洋に流出するプラスチックごみのゼロ化を目指す日本発のソリューションモデルを世界に向け提案していく。中でも、プラスチックの約半分を占める容器包装プラスチックの資源循環に軸足を置いた取り組みを進めている。

CLOMAの取り組み

これまでCLOMAでは、3部会(技術部会、国際連携部会、普及促進部会)でのさまざまな取り組みや、5つのキーアクションWG(KAWG)で進める実証実験などを通して多くの成果を積み重ねてきた。

- KAWG1 「プラスチック使用量削減」

- KAWG2 「マテリアルリサイクル率の向上」

- KAWG3 「ケミカルリサイクル技術の開発」

- KAWG4 「生分解性プラスチックの開発」

- KAWG5 「紙・セルロース素材の開発・利用」

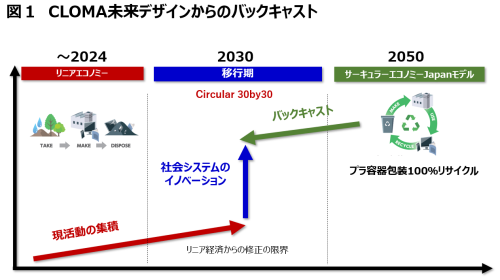

これらは非常に重要なトライアルではあったが、それらの実績は、特定の地域や業界における、おのおのが独立した、いわゆる実証実験の域を出るものには至っていない。すなわち現活動の集積を進めていっても「リニア経済からの修正」にとどまり、サーキュラーエコノミーで必要とされるプラスチック循環量と、それを持続的に進めるためのビジネスにはならない(図1)。

CLOMAのギアチェンジ

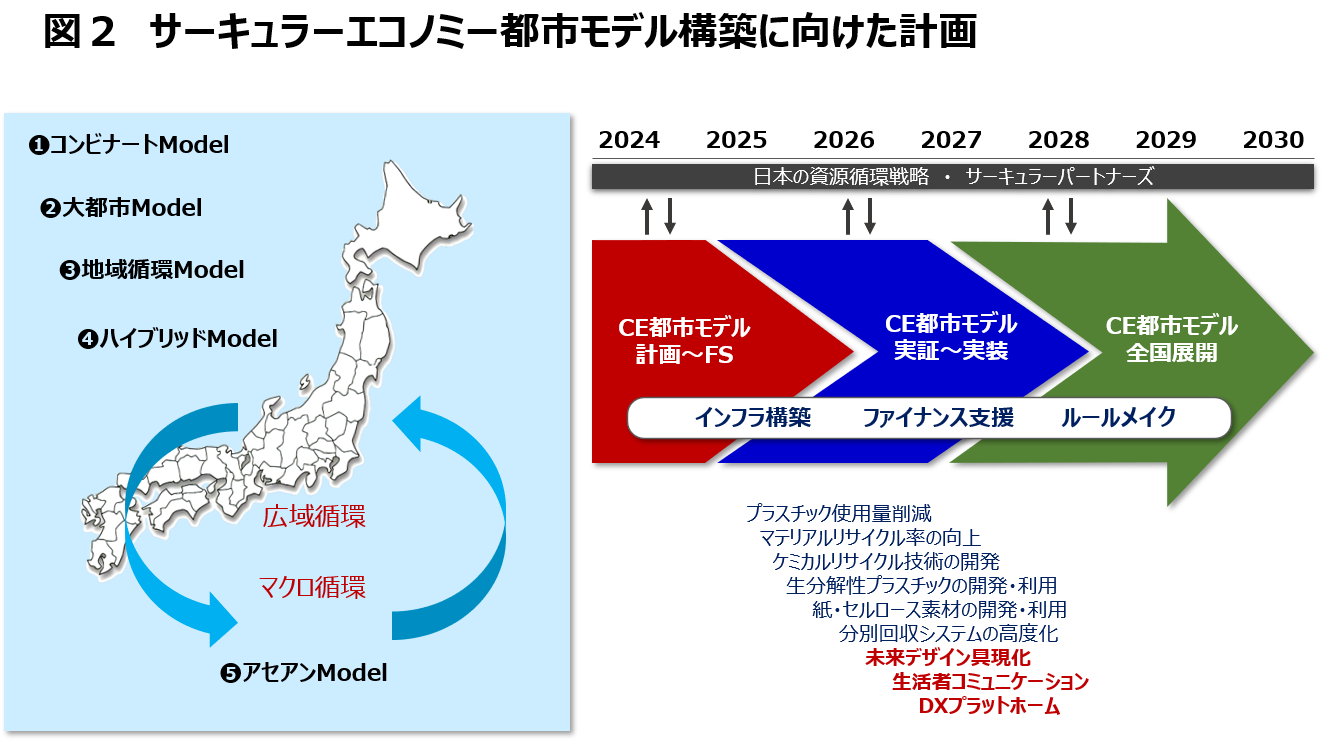

そこで、現活動に関しては一部改廃することでその取り組みを強化しながら、バックキャストの取り組みに着手することにした。2023年には「ありたい姿」として、CLOMAが考える未来デザイン(詳細はCLOMAのHP https://cloma.net/ を参照)を描き、2024年度よりCircular30by30(2030年に再生プラスチック30%利用)という数値目標をマイルストーンに掲げ、それを実現するために未来デザイン・KAWG6の活動を開始した。これまでの技術や素材に軸足を置いたKAWGとは異なり、サーキュラーエコノミー日本モデルの基となるような、複数のCE都市モデルをプロジェクトとして進めることを計画している(図2)。

このプロジェクトはプラスチック循環量、品質、コストなど重要なファクターで解析しながら本質的な課題を明らかにするためにも、年間数百~数万トン規模の大規模実証テストにしていくことが必要と考えている。候補となる都市としては、コンビナートが隣接するエリア、人口密度の高い首都圏や関西圏エリアにおける自治体との連携が重要となる。また、複数の自治体を含む広域循環の設計や、資源の安全保障の観点から自国での循環のみではなく、日本と友好な関係にあるASEANなども視野に入れて進めることになる。

また、CE都市モデルプロジェクトを戦略的に進めるためには、CE型の①インフラ構築、②ファイナンス支援、③ルールメイクを一体的に考えて政府や自治体とも連携して進めることが重要である。

ケミカルリサイクルの実装化

2024年、サーキュラーエコノミーの早期社会実装を目指す上で、カーボンニュートラル、ネイチャーポジティブの重要性などから、CLOMA Vision 2.0を発表した(詳細はHP参照)。その中で、目指すプラスチック資源循環も刷新した。

この循環図の中で、Circular30by30を実現していく上で非常に重要になってくるのが、循環型ケミカルリサイクルである。容器包装プラスチックの約半分が食品分野と推定されている。その食品用の容器包装プラスチックは、品質担保のためにアルミ箔や複数のプラスチックが複合化され、更に、食品由来の汚れやにおいの課題から、現状ほとんど焼却されている。

また、食品由来の容器包装プラスチックのマテリアルリサイクルは、安全性やコストの観点から それを原料とした再生プラスチックを食品用途に使用することは難しいため、石油由来プラスチックと同品質の再生プラスチックを製造できる循環型ケミカルリサイクルの早期社会実装が、2030年までの移行期においては大きな転換点となると想像される。

ケミカルリサイクルに関してはさまざまな課題があるが、CLOMAとしては、今一歩進めるために、未来デザインKAWGの中心に置きながら、マテリアルリサイクルの高度化のための高度ソーティング技術の導入や、デジタル技術による価値の見える化、トレーサビリティシステムの開発を行うことで、日本版CEモデルの構築に貢献していきたい。