環境ジャーナリストからのメッセージ~日本環境ジャーナリストの会のページ気候変動の地域経済や伝統文化への影響や対策を考える

2025年10月17日グローバルネット2025年10月号

公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES)

持続可能なファイナンス・ビジネスタスクフォース プログラムマネージャー

飯田 真弓(いいだ まゆみ)

気候変動の現在地

世界気象機関(WMO)によると、2024年の地球の年平均気温が観測史上最も高くなり、産業革命前と比べて初めて単年で1.5℃を超えた。人間活動による温室効果ガスの排出が続けば、さらなる気温上昇は免れない。日本では夏の平均気温が2023年から3年連続で過去最高となり、気象庁は地球温暖化を背景とする気温の上昇率が近年増加していると指摘している。

伝統文化や地場産業への影響

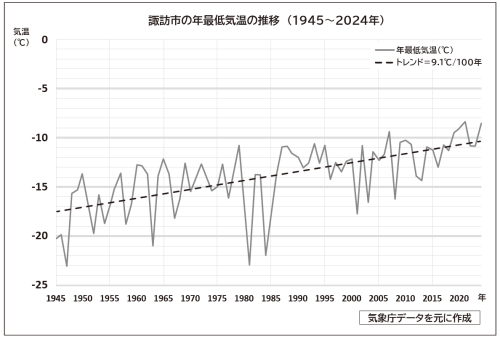

先日、長野県諏訪市で開催された気候変動と地場産業のこれからを考える勉強会に参加した。諏訪市では、冬季に諏訪湖が全面結氷した際に氷の筋ができる『御神渡り』が風物詩だ。また、日本の伝統的で豊かな食文化を支える日本酒造りや味噌造りが盛んである。しかし、気温上昇に伴い、諏訪湖の全面結氷が見られなくなり、地場産業への影響も大きくなっている。同勉強会の講師であった長野県環境保全研究所の浜田崇氏によれば、諏訪地域では特に年間最低気温の上昇が顕著で、100年あたり約9℃の割合で上昇しているという(図)。また、同研究所が県内事業者を対象に実施した気候変動の影響に関するアンケート調査によると、日本酒や味噌の製造において、原材料となる米の性質変化、取れ高の減少による価格上昇、仕込み・発酵・熟成といった製造工程への影響などが確認されている。

酒造りへの影響とサステナブルなビジネスモデルへの挑戦

同勉強会では、日本酒や味噌の造り手である事業者からじかに課題や対策に関するお話を伺うことができた。

酒ぬのや本金酒造株式会社の宮坂ちとせ氏のお話で特に印象的だったのは、近年、もろみの中の米が溶けずに酒粕が大量に発生し、酒の製造量や味のコントロールが難しくなっているという点だ。また、高温や渇水の影響による酒米の収量の不安定化と昨今の食用米の価格高騰が重なって、酒米の安定的な調達が死活問題になっているという。だが、このような厳しい事業環境にもかかわらず、同社は資源循環型の日本酒造りを推進することで、気候変動への適応と持続可能な経営の両立に挑戦している。具体的には、養鶏家、酪農家、米農家といった複数の事業者と連携して、かつては有償で廃棄していた酒粕を県内の養鶏家や神奈川県葉山町の酪農家に飼料として提供し、さらにその家畜の排せつ物を堆肥化して酒米の栽培に利用し、それぞれのサプライチェーンにおいて廃棄物、輸入飼料、化学肥料を減らしながら、商品のブランド化にも取り組んでいる。宮坂氏は、「このような連携がサステナブルな酒造りのロールモデルとなることを目指したい」と語った。同社は、自社の温室効果ガスの排出削減を検討するために省エネ診断にも取り組んだ。だが、直接排出の大半を占めるボイラーの電化や燃料転換には多額の設備投資が必要で、国や県の支援が欠かせないという。同社のように、苦難に負けずに挑戦を続ける数々の事業者の存在によって日本の地域経済や伝統文化の基盤が支えられている。そのような事業者を支える政策や制度が必要だと感じた。同時に、そのような事業者が気候変動による影響に適応しきれなくなることがないように、社会全体として一日も早く温室効果ガスの排出を止め、さらなる気温上昇を抑える必要がある。