日本の未来に魚はあるか?~持続可能な水産資源管理に向けて第3回 ニホンウナギの持続的利用 ~再生産速度と利用速度のバランスから考える

2017年01月15日グローバルネット2017年1月号

中央大学法学部 海部 健三(かいふ けんぞう)

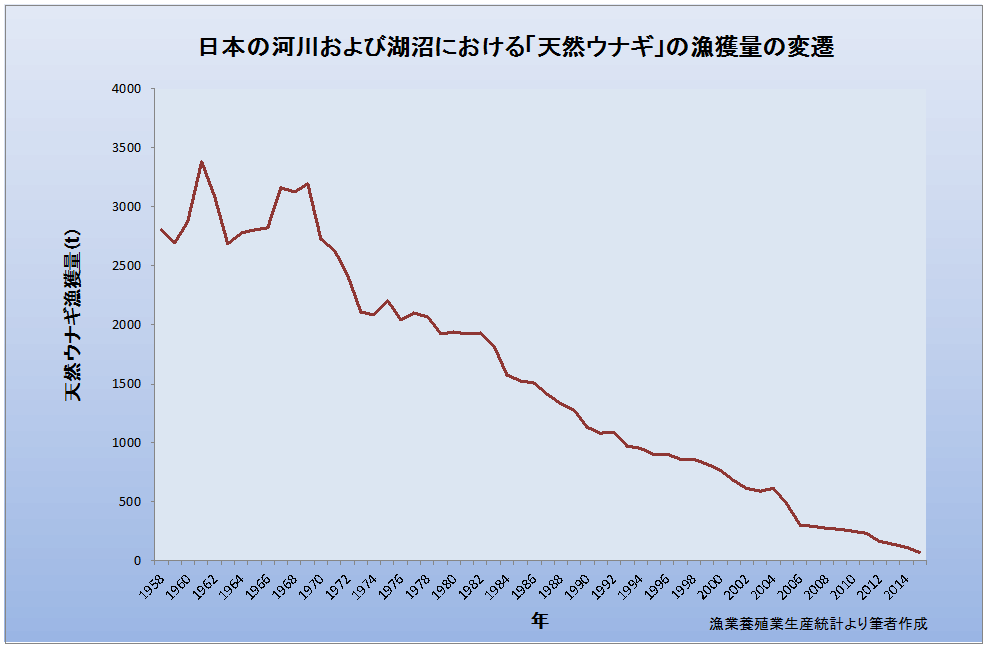

ニホンウナギはグアムやサイパンを有する北マリアナ諸島の西方で産卵し、東アジアの河川や沿岸域で成長する。水産物としての価値は非常に高いが、その個体数は急激に減少し、2013年に環境省、2014年には国際自然保護連合(IUCN)によって、絶滅危惧種に指定されている。

さまざまな課題はあるものの、水産資源は再生可能な資源であり、その利用速度が再生産速度を上回らない限り、持続的に利用することができる。ニホンウナギについては数が減少していることから、利用速度は再生産速度を上回っていると考えられる。本種の持続的利用を目指すのであれば、適切な漁業管理で利用速度を低減させ、成育場の環境を回復させることで再生産速度を増大させる必要がある。

利用速度の低減(1)漁業管理

現在、ニホンウナギを人工的に孵化・飼育させ、養殖する技術の商業的応用は実現していない。このため、すべての「養殖ウナギ」は、外洋で生まれ、沿岸域にたどり着いた「天然」の稚魚(シラスウナギ)を捕獲し、養殖場で飼育したものだ。2014年漁期には、91.4 t(日本養殖新聞)、個体数にして4億5,000万個体以上のシラスウナギが漁獲され、養殖された24万t以上が消費されている(FAO FishStat)。

現在、日本、中国、韓国、台湾の4ヵ国・地域で養殖に用いるシラスウナギの量(池入れ量)を制限する動きが始まっている。はじめに池入れの総量を決め、各国・地域に池入れ枠を分配する。日本ではこの池入れ枠をさらに各養殖業者に分配し、枠の譲渡を認めている。漁業管理でいうところの譲渡可能個別割当(ITQ)が導入されていることになる。しかし、この制度が導入された2015年漁期、2016年漁期ともに4ヵ国・地域の合計の池入れ量は38.1 t、37.7 t(日本養殖新聞)と、制限量である78.8 tの50%にも達していない。制限量が実際の漁獲量と大きくかけ離れている現行の池入れ制限量は、ニホンウナギの利用速度を低減する実効力をほとんど持っていないといえる。

4ヵ国・地域が池入れ量を制限するという合意に達したことは、ニホンウナギの保全と持続的利用に向かう大きな一歩であり、合意に至る道筋をリードした日本の水産庁の功績の一つだろう。しかし、現在の内容は骨抜きと批判されても致し方ない状況にあり、今後、科学的知見に基づいて池入れ制限量を決定する必要がある。まずは現在入手可能なニホンウナギの個体群動態に関するデータに基づいて仮の制限量を定め、適切なモニタリングを行いながら調整するシステムを導入すべきだろう。あわせて将来、個体群動態を把握した上で、より適切な制限量を決定するシステムへと移行するロードマップを作成し、実行する必要がある。

国内のシラスウナギの7割は「不適切な流通」

ニホンウナギの漁業管理の問題は、池入れ量制限が適切に機能していないことだけではない。2015年漁期に国内の養殖場に投入されたシラスウナギは18.3 t。このうち約7割にあたる12.6 tが、密輸、密漁、無報告漁獲など不適切な漁獲・流通を経ていると考えられる。

国内でのシラスウナギの漁獲には、報告義務が付随する特別採捕許可が必要とされる。2015年漁期に報告された漁獲量は全国総計で5.7 tと、国内漁獲量15.3 tのわずか37%でしかない。残りの63%は、無許可で行う密漁や、許可漁業者の過小報告(無報告漁獲)など、違法行為によって流通したものである。一方、輸入された3.0 tのシラスウナギは、貿易統計で調べてみると、そのすべてが香港からの輸入とされるが、香港でシラスウナギの水揚げがないなどの状況証拠から、これらのシラスウナギは密輸されたことが強く疑われる。

これら不適切な流通を経たウナギと、そうでないウナギは養殖場で混じり合い、出荷される段階では、業者でも判断がつかない。このため、老舗の蒲焼き店でもチェーンの牛丼屋でも、また、高級デパートでも近所のコンビニでも、国産の養殖ウナギであれば、ほぼ等しく、高い確率で不適切な漁獲・流通を経ているウナギに出会うことになる。

ウナギの密輸や密漁に関する報道を目にする機会も多くなってきたが、このような状況は、以前より業者、行政、研究者を問わず、ウナギに関わる人間であれば当然知っている、いわば「公然の秘密」であった。日本の鰻食文化の保護を訴える声も聞かれるが、現在の日本のウナギをめぐる状況を考えたとき、本当に守るに値する文化は残されているのだろうか。

利用速度の低減(2)「完全養殖」はニホンウナギを救うのか

1990年代末、日本のウナギ消費量は年間15万tを超えていた。現在は5万t程度と、消費量はピーク時の3分の1にまで減少している。現行の池入れ量制限では、人工種苗を対象としていない。このため、このまま商業的利用が開始されれば、池入れ制限量に上乗せする形で、人工種苗が利用されるだろう。現行システムのままでは、人工種苗は人間の腹を満たすことはできても、天然シラスウナギの漁獲量を削減することは難しい。人工種苗の商業的な利用が始まる前に、いち早く池入れ量制限における人工種苗の扱いについて議論を開始するべきである。

再生産速度の増大 成育場環境の回復

本稿では連載企画の主旨にあわせ、漁業管理を中心に文字数を割いてきた。しかし、人間の生活圏に近い河川や沿岸域で10年近くの成育期を過ごすニホンウナギにとって、成育場の環境変化は消費と比較しても無視できない、大きな影響を与えていると考えられる。

台湾と香港の研究チームが衛星写真をもとに、日本、韓国、中国、台湾の16河川を対象に行った研究では、1970年代~2010年代にかけて、76.8%の有効な成育場が失われたと推測されている。また、環境省が2014?2015年度に全国5県6河川で行った調査では、堰などの河川横断構造物が生じさせる落差による遡上の阻害が、ニホンウナギの個体数密度に大きな影響を与えていることが明らかにされている。

池入れ量制限など、消費量を削減する努力は課題を抱えながらも前進を見せている。しかし、成育場環境の保全や回復については、具体的な行動はほとんど見られない。今年度、環境省が「ニホンウナギの生息地保全の考え方」を全国の取り組み事例集とともに取りまとめる予定である。今後、全国各地での行動の指針となるかもしれない。

再生産速度を増大させ、利用速度を低減することは、人為的な悪影響を小さくすることである。人為的な悪影響小さくなり、適切な環境が整えば、生物はその数を増やす卓越した能力を発揮できる。漁獲量の削減などにより短期的な経済的利益は減少するかもしれないが、長期的には、より大きな利益を得られるようになるはずである。どのようなタイムスケールで経済的利益を考えるかによって、持続的利用の成否が決まる。