過去から未来へー命をつなぐタネと農第7回 「とやまの種もみ」ブランドの発展に向けて

2020年11月16日グローバルネット2020年11月号

富山県農業研究所 育種課課長

小島 洋一朗(こじま よういちろう)

今、日本社会は、少子高齢化に加えて、コロナ禍という難題に直面している。もはや付け焼き刃の対応では効果が期待されず、じっと耐え忍びつつも新たな試みに取り組んでいかなければならない。農業分野も例外ではなく、人口減少、すなわち生産者とともに消費者さえも減少することを見据えて、持続可能となる策を講じる必要があろう。

さて、富山県の農業は、水田率95.4%(耕地面積のうち水田の占める割合、全国平均54.4%)で全国1位、兼業農家率83.8%(同66.7%)で全国2位などのデータが示すとおり、米づくりに特化している。一方で、水稲の種子生産は、水田を活用した本県の主要産業として位置付けられており、その生産物である種子は、「とやまの種もみ」ブランドとして全国から高い評価を受けている。今回、水稲種子を取り巻く環境の変化と今後の発展を目指したわれわれの取り組みについて紹介する。

高い種子更新率

本県の水稲種子更新率は98.2%と、全国平均の87.2%(2016年、富山県主要農作物種子協会調べ)と比べて極めて高い。園芸品目と異なり、F1品種がほとんど栽培されていないにもかかわらず、である。

これは、食料の確保・安定生産のためには種子が大事であるとして、1952年に制定された主要農作物種子法(以下、種子法)の影響が大きい。主要農作物である稲、麦、大豆が長い間、特別扱いされてきたのである。余談になるが、2016年3月に農林水産省からの要請で、「第2回農業者の自家増殖に関する検討会」に委員として参加した際、後々、種子法が廃止され、種苗法が改正されることなどつゆ知らず、稲、麦、大豆は安泰だ、と感じたことを思い出す。今から思えば、あの会議は、何かのサインだったのだろうか。

さて、良い種子の条件としては、①高い純度 ②高い発芽率 ③種子伝染性病害に罹病していないことが挙げられるが、これらの要件の一つでも欠ければ、栽培に苦労することを生産者自らが熟知していることも、毎年種子を更新する理由の一つであろう。

種子法は、2017年限りで廃止され、水稲の種子の取扱いについても改正種苗法で規定されることになっている。登録されていない品種や、育成者権が失効した品種の種子は、自家採種可能であるため、今後、種子更新率の低下と、品種本来が持つ特性の変異の蓄積や種子伝染性病害のまん延が懸念される。

水稲種子生産における県職員の役割

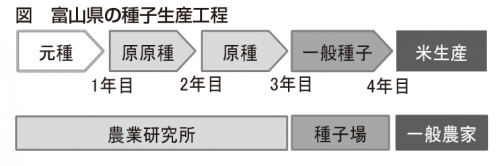

本県では、育種家から入手した元種を1株1本で手植えして原原種を生産、翌年、原原種から原種を生産し、さらにその翌年、原種から一般種子を生産している。一般農家が米作りするまでに4年の歳月を要するのだ(図)。

本県では、種子法が廃止になったことを受けて、「富山県主要農作物種子生産条例(以下、種子条例)」を制定しており、農業研究所では、品種改良から奨励品種決定調査、原種の生産までの一貫した事業に引き続き取り組んでいる。2020年産では、原種13品種21tを生産し、県内五つの種子場に供給した。

種子場においては、7月下旬~9月上旬の期間中に普及指導員延べ300人(農協職員は審査補助員として協力)体制で圃場審査を行っている。収穫後も、種苗法に基づく指定種苗の生産等に関する基準を満たすことの確認や、(稲・麦・大豆を対象とした)農産物検査法に基づく発芽試験に、普及指導員は大忙しである。生産物について、種苗法と農産物検査法による「縛り」が重複しているように思われるが、種子法が廃止されても、稲・麦・大豆の種子に関する県職員の業務は減っていないのが現状である。

種子場の動き

種子法の廃止以降、県外からの種子生産委託の相談件数が増加している。2020年産においては、五つの種子場で55品種の採種が行われた。稲は自家受粉する作物であるが、自家受粉率100%ではなく、他家受粉も起こり得る。実際、糯品種に粳品種の花粉がかかり、後々の一般栽培で、はぜない(玄米が白濁しない)粒の混入が問題となることがある。他家受粉を防ぐためには、隣り合った圃場では、出穂期が2週間以上離れた品種を作付けするなど、配置や田植え時期による調整が必要であり、多数の品種を扱う種子場では困難を極めている。

ちなみに、県の水稲奨励品種は現在17品種あるが、38(=55~17)品種は、それ以外の品種である。種子法の廃止以前から、他県の奨励品種や民間育成品種の採種も受託していることに注目していただきたい。

種子法の廃止以降、多くの道県が条例を制定し、主要農作物の奨励品種の選定を継続実施しているが、その種子生産については外注する県も見られる。また、他県の奨励品種を採用し、育成県に種子生産を委託する動きもある。

この奨励品種決定制度は、民間の品種育成の障壁になっていると指摘されたりもしたが、民間企業においては、長い年月と費用がかかる品種育成に取り組み、各県の奨励品種への採用を目指すよりも、既存の品種で目的に合ったものを選び出し、農産物検査法下での産地品種銘柄の設定を目指しているようである。

種子生産者の作業負担を軽減する

生産者の高齢化や後継者不足は、全国どこでも同じ課題と思われる。このような課題の中、他県で育成された品種を本県で栽培すると、育成地では生じなかった出穂期等のバラツキや突然変異、異品種混入による異茎株が発生する場合がある。種子生産者は、異茎株の抜き取りに多大な時間と手間を要している。加えて、種子に付着して、本県では発生が確認されていない伝染性病害が持ち込まれるリスクがあり、本田で発病した場合、追加防除にかかる手間と費用が必要となる。

このため、2019年、農業研究所内に、①外部からの花粉飛来による他家受粉を防止し、斉一な種子を得るための「原原種生産圃場」と、②そこで得られた種子の保菌状況を確認するとともに、一般ほ場での発病を確実に抑制できる防除体系を構築するための「病害虫検定温室」及び「人工環境圃場」、さらに③DNA鑑定により、異品種混入の有無を確認するとともに、発芽試験等を行う「民間種子調製・検査棟」を設置した。

とくに、「原原種生産圃場」は、他殖防止のため水田を大型のガラスハウスで覆ったもので、水稲の採種を目的とした施設としては全国でも例がない施設である(写真)。

原原種生産圃場では三つのパーテションに分け、品種が栽培される

2019年産から、本圃場でのクリーニング作業を開始しており、2021年から毎年3品種の(委託のあった品種や、種子場で問題のあった品種を対象に毎年2月の県奨励品種協議会で選定)について、原種を県内の種子場へ供給する予定である。その際には、研究所内の圃場で、奨励品種決定調査に準じた生産力検定も実施しているので、タネとともに、栽培上の留意点などの情報を添えることにしている。

今回の施設整備とその活用により、異品種の混入や伝染性病害に罹病していない原種を種子場へ供給する体制が強化され、生産者の作業負担が軽減されるとともに、良質な種子の生産により経営規模の拡大や所得の向上、ひいては、「とやまの種もみ」ブランド力の向上にもつながっていくものと期待している。