日本の沿岸を歩く―海幸と人と環境と第95回 定置網やカニ漁に環境「京」スタイルー山陰道・京都府

2025年02月14日グローバルネット2025年2月号

ジャーナリスト

吉田 光宏(よしだ みつひろ)

日本海のズワイガニ漁のシーズン(漁期は11月6日~翌年3月20日、メスガニは12月末まで)を迎え、古い呼称にある山陰道(京都府~島根県)の沿岸を訪ねた(連載6回)。カニの取材だけに、東西の横方向の移動である。

初回の京都府の海は暖流と寒流が交わり、海岸線はリアス式海岸や岩礁など約320 kmもある。そこには豊かな海の恵みがあり、大型定置網漁で捕るブリやサワラ、京丹後市のブランド「間人ガニ」、稚貝から育成(養殖)されるトリガイなど魅力は尽きない。いずれも自然との折り合いを考慮した資源配慮の漁業であり、古都・京都の歴史の中で洗練された価値観に似たものを感じてしまう。

●地先の新鮮な魚を捕る

最初の取材地は京都府北部の舞鶴。2羽の鶴が羽を広げたような形の舞鶴湾は「天然の良港」。明治以降は軍港として栄え、太平洋戦争敗戦後、シベリアに抑留された息子を待ち続ける母の願いを『岸壁の母』(歌:二葉百合子ほか)で知ることができる。

地図を見れば、若狭湾の西側にある京都府の海には天橋立、宮津湾に突き出た栗田半島など複雑な海岸線が描かれている。

11月下旬、舞鶴市街から北東へ大浦半島を30分ほど走り、福井県境に近い田井漁港に到着した。午前6時50分。京都府の沿岸では、早朝定置網の水揚げから漁船が戻った時、魚介類の「浜売り」もあるという。あいにく、悪天候のための休漁で取材は空振りになったが、漁港にある京都府漁業協同組合大浦支所で倉内智史さんに話を聞くことができた。

倉内さんによると、漁業者は「ドブ」と呼ぶ小規模定置網で漁獲し、その後、沖合いに設置した大型定置網で作業をしているという。定置網漁は海に網を張って魚を誘い込む漁法で、全国各地で行われている。比較的漁場が近いため、倉内さんはその日に水揚げされた新鮮な魚介類を魚市場に運んでいる。

京都府の大型定置網では、マグロ、ブリ、イワシ、アジをはじめ、サワラ、タイ、イカなど多彩な獲物が網に入る。資源保護のため、網目を大きくしたり、幼稚魚を積極的に再放流したりしている。

定置網漁の漁船と荷さばき場(手前)=成生漁港

田井漁港からさらに2 kmほど北の成生漁港にも足を伸ばした。小さな入り江の漁港では定置網漁用の漁船が強風に揺られていたが、人影はなかった。

この後、舞鶴に戻り、京都府漁協と京都府水産事務所の順で訪ねた。舞鶴地方卸売市場のある漁協本部では組織部長、濱中貴志さんと同次長の千賀隼人さんから話を聞いた。

京都府では大型定置網漁は全部で27基設置されており、全漁獲量の8割以上を占めている。ブリは日本三大ブリ漁場として五島列島(長崎県)、氷見(富山県)とともに丹後半島の伊根が知られる。

「ブリは群れで日本海を南に移動し、佐渡の1週間後、氷見の2、3日後に京都に来ます」と濱中さん。普段は沖を泳いでいるブリは、雷を伴うような荒天になると沿岸に逃れ、定置網に入るのだそうだ。

ブリと並んで有名な高級魚サワラは、過去10年で漁獲量日本一が何度もある。身が柔らかく淡泊な味わいの魚で、刺し身や焼き魚などで味わう。京都定番の西京漬け(みそ漬け)にも欠かせない。京都での旬は秋から冬で、脂が乗っておいしい。3 kg以上、脂質が10%以上をブランドの「特選 京鰆」として出荷する。品質管理を徹底しており、専用の保冷水箱に入れて市場まで運び、魚体を折り曲げないなど丁寧に扱っている。

●資源保護に先進的努力

ズワイガニは底引き網で捕る。成長した雄を「カタガニ」、雌は「セコガニ」と呼ぶ。府内には間人ガニや「舞鶴かに」(舞鶴市)などのブランドがあり、漁獲量は61t(2019年)で全国8位。5~6人乗りの14~19トンの小型底引き漁船が府内に計10隻ある。

新鮮なカニを水揚げできる日帰り操業だが、船が小型なので海が少し荒れると出漁できない。間人ガニの場合、丹後半島西側の漁港から出漁できるのは11月で10日程度、12月~1月は月に5日あればいい方だという。漁獲量が少ない「幻のカニ」の理由だ。

かつて乱獲によるカニ資源激減の記憶があり、京都府は積極的な資源管理に取り組んでいる。現在、回復傾向にあるが、さらに確実なものにしようとしている。脱皮したばかりのミズガニは石川県とともに全面漁獲禁止とし、近隣の県にも呼び掛けている。2年前からは、はさみが小さく、成熟しきっていない雄の「モモガニ」のうち甲幅10 cm以下の個体を海に戻すルールを設けた。モモガニの規制は全国初。同時に丹後地域では網に入った甲幅7cm未満のメスガニも放流することにした。千賀さんはこうした取り組みについて「成熟させてから漁獲すれば価格が高くなって収益が増します」と、目先の収益に惑わされない資源保護の有用性を強調する。

他にもサイズの小さい魚やズワイガニが抜け出せる「分離漁獲型」網の使用、海底にコンクリートブロックを沈めた保護区6ヵ所(総面積56km2)などがある。

次に訪ねたのは宮津市にある京都水産事務所の井上太郎さん。漁業後継者を育成する「海の民学舎」の担当者だ。漁協や自治体などが協議会を構成し、将来の経営者、浜のリーダーになる人材を育てている。

井上さんは、京都の海の素晴らしさとともに、ブランド「丹後とり貝」を熱く語った。トリガイは舞鶴湾、宮津湾、久美浜湾の各地で育成されている。京都府農林水産技術センター海洋センターが5月はじめに採卵し、7月に稚貝(殻の直径約1cm)を生産者に配布する。稚貝を砂状のアンスライト(無煙炭)を敷き詰めたコンテナの中に入れ、水深3~7mの海中に吊り下げる。1年後に出荷サイズの100g以上になり、殻長が最大10cmほどに成長する。一般的に流通する天然ものより大きく価格も大幅にアップする。

●カニ漁の出漁待つ5隻

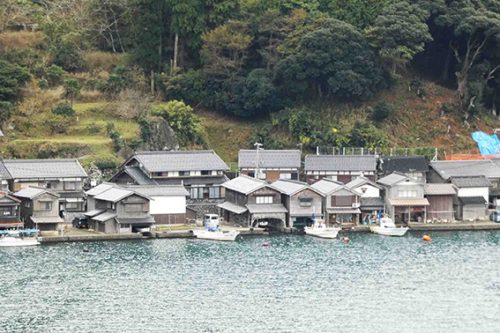

2ヵ所でのインタビューを終えると、丹後半島を左回りに説明を受けた場所を巡ることにした。日本三景の一つ、天橋立を過ぎると、伊根湾(伊根浦)へ。1階に船倉がある伝統的な民家「伊根の舟屋」が海沿いにずらりと立ち並ぶ光景が新鮮だった。半島の最北端の経ヶ岬付近では、波間に浮く定置網のオレンジ色のブイを見た。

伊根湾の海沿いにある伝統的な民家

さらに進み、間人漁港では出漁しなかった5隻の底引き網船を間近で見た。横一列に係留され白い船体が美しい。間人から20kmほど西には夕日ヶ浦温泉。京都府一のにぎわいがあると言われ、冬季のズワイガニを売りにした旅館や民宿の周辺は宿泊客などが多かった。ズワイガニの販売店には数万円もするカニが普通に並んでいた。

夕暮れが迫る中をさらに西へ。日照時間が短い時期で、兵庫県境に近い久美浜湾に到着したときはすっかり日が暮れていた。面積約7km2の汽水性潟湖でのカキの養殖景観は京都府選定文化的景観だが、夜目では確かめようがない。この日走行した距離は170kmほど。数多い見所を取材するにはもっと時間が欲しかった。

間人漁港に停泊中の5隻の底引き網漁船