農林水産業における気候変動影響と適応策農作物への気候変動影響と適応策

2025年04月17日グローバルネット2025年4月号

農研機構 農業環境研究部門 気候変動適応策研究領域

西森 基貴 (にしもり もとき)

環境省環境研究総合推進費による「 気候変動影響予測・適応評価の総合的研究(S-18)」のテーマ2では、令和2年度から農林水産業分野を対象に、将来の気候変動がもたらす影響予測や適応策の検討が進められました。本特集では、農作物、林業、水産業3分野の5年間にわたる研究成果をご紹介いただきます。

世界各地で異常な高温、熱波、洪水、干ばつが毎年発生し、気候変動の影響が大きく顕在化している。日本も例外でなく、特に自然にさらされる農作物では、多くの作目・品目で収量や品質の低下が目立ってきている。

日本では、2018年に「気候変動適応法」が成立し、5 年ごとに全国的な影響評価を行って政府の適応計画を見直すことになっているが、その基盤となるのが、本年(2025年)に公表されるわが国の影響評価報告書である。その報告書における科学的根拠の参照として、2020年4月に、環境省と環境再生保全機構が運営する環境研究総合推進費S-18 研究プロジェクト「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」がスタートした。そのうち農林水産業を扱うのがS18テーマ2「農林水産業分野を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価」である。

ここでは、このテーマ2のサブ課題であるS18-2(1)「水稲、畑作物、野菜、果樹を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価」の成果のうち代表的なものを記す。

水稲への影響

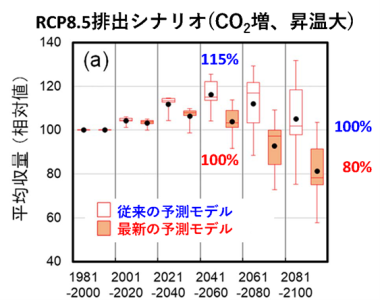

水稲については、1990年代後半から全国規模で影響評価が進められ、気候シナリオの更新や作物影響評価モデルの改良に伴い、新たな結果が報告されてきた。このプロジェクトでは、過去に実施された屋外栽培実験「開放系大気CO2増加(FACE)実験」で得られた高温と高CO2濃度が水稲に与える複合的な影響の知見を取り入れ、水稲の生育収量予測モデルを改良した1)。このモデルを用いて日本全体の水稲収量を予測した結果、従来の予測と比べて収量が低く算定され、特に、追加的な緩和策を取らなかった世界を想定した非常に高い温室効果ガス(GHG)排出シナリオであるRCP8.5シナリオでは年代が進むにつれて差が拡大し、今世紀末には前世紀末に比べ約20%の減収が予測された(図1左)。また白未熟粒率の予測では、高CO2の影響を考慮した新たな推定モデルを用いた結果、従来よりも高い値が算定され、RCP8.5 では今世紀半ばで約20%、今世紀末には約40%に達すると予測された(図1右)。さらに今世紀半ばの影響の分布について新モデルでは、北日本や高緯度地域でみられる増収が予測される地域が縮小するとともに、白未熟の発生については東日本以西だけでなく、北日本にも広がるものと推定された(図略)。なお本結果は、コシヒカリなど、2000年頃の主力品種を対象に、移植日の移動や高温耐性品種の導入など、何らの適応策も取らない場合の結果である。農研機構では、特に高温耐性品種の導入が適応策として有効であることを明らかにしつつある。

図1: 高温・高CO2 の複合影響が考慮された(左)水稲の収量、および(右)白未 熟粒率の20 年毎の推移(全国平均)。箱ひげ図は、異なる気候予測モデルによる結果のばらつきを示し、横線は、上から最大値、75、50、25 パーセンタイル値、最小値を、黒丸は平均値を表す。文献2)を改変。

穀物への影響(大豆)

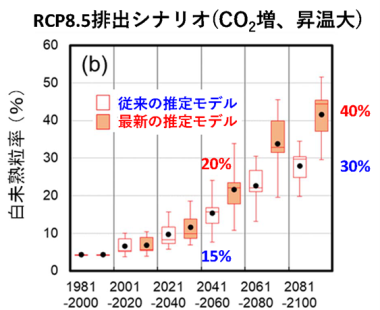

大豆では、温暖化により増加が懸念される青立ち現象について統計的予測モデルを開発し、将来の温暖化シナリオでの青立ち程度(スコア)を予測した。青立ちは、収穫期に茎や葉の成熟が遅れ水分含量が高く緑色のままになる現象で、収穫作業の効率と子実品質を低下させる。青立ちスコアは成熟期において「青立ち無し」の0からほとんど落葉せず「青立ち甚」の5までの6段階で評価する。東北から九州の4地点において、気候変動の影響評価のための日本全域1kmメッシュの将来気候データセット「NIES2020」を使用し、慣行品種と播種日条件で青立ちスコアを算出した。その結果、開花後51-60日目の平均気温が1℃上昇で青立ちスコアが0.12~0.21ポイント増加することが予測された(図2)。また、現状よりも晩播や品種転換により青立ち増加率の抑制効果が示された。秋田県大仙市の事例では、普及品種「リュウホウ」から「里のほほえみ」に転換することで、1℃あたりの青立ちスコアの増加(回帰式の傾き)を0.17から0.12に0.05ポイント(約30%)低下できると試算された(図2)。

図2: 3 つの排出シナリオでの1995年から2100 年における開花後51 から60 日の平均気温とモデルで予測された青立ち程度(スコア)との関係(秋田県大仙市にて、5/28 に播種した場合の結果)。文献3)を改変。

果樹への影響

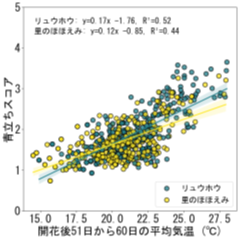

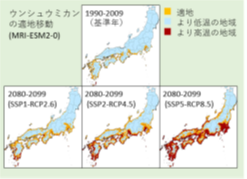

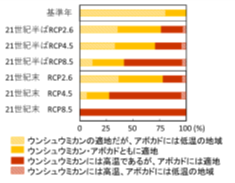

果樹では、主力果樹のウンシュウミカンと輸入に依存している亜熱帯果樹のアボカドについて、適地条件を実験などにより明確にし、気候シナリオを用いて今世紀末までのウンシュウミカンとアボカドの適地移動を推定した4)。その結果、特に非常に高いGHG排出シナリオ(SSP5-8.5、RCP8.5相当)では、ウンシュウミカンの適地は北上あるいは内陸に広がるが、今世紀末には適地より高温となり、適応策なしでは生産が難しくなる地域が大幅に拡大する(図3-①)。一方、低いGHG排出シナリオ(SSP1-2.6、追加的緩和策を導入し21 世紀後半にCO2排出正味ゼロを見込む)では、適地の変化は少ないことから、現在のウンシュウミカン産地にとって、GHG排出削減による温暖化緩和が非常に重要であることが示された(図3-②)。

アボカドについては、適地が拡大し、SSP5-8.5では今世紀半ばには現在のミカン適地の多くがアボカド栽培に適すると予測された(図3-②)。さらに、21世紀末には、アボカド適地の面積は現在の2.4~7.7倍に拡大するのに対して、現在のウンシュウミカンの産地はその適温を超える。こうした地域では、ウンシュウミカンからアボカドへの転作が適応策の一つとして有効であることを示す。

図3- ①(左):今世紀末までのウンシュウミカン適地の分布、および図3- ②(右):基準年(1990-2009 年)のウンシュウミカン適地における今世紀半ばおよび後半のアボカドとウンシュウミカンの適地面積率の変化。RCP2.6、4.5、8.6 はGCM(MRI-ESM2-0)におけるSSP1-RCP2.6、SSP2- RCP4.5、SSP5-RCP8.5 シナリオ条件を示す。文献5)を改変。

まとめ

水稲では、適応策なしでは収量および品質に大きな影響があることが予測された。また大豆では、青立ちを対象とした将来予測と品種変更による適応可能性を示した。さらに果樹ではウンシュウミカンの代替品種としてアボガドの栽培適地が北上・拡大することが示された。このように気候変動による農作物への影響は大きいものの、効果的な対策(適応策)が示されつつある。

引用文献: