農林水産業における気候変動影響と適応策林業への気候変動影響と適応策

2025年04月17日グローバルネット2025年4月号

森林研究・整備機構 森林総合研究所

平田 泰雅 (ひらた やすまさ)

環境省環境研究総合推進費による「 気候変動影響予測・適応評価の総合的研究(S-18)」のテーマ2では、令和2年度から農林水産業分野を対象に、将来の気候変動がもたらす影響予測や適応策の検討が進められました。本特集では、農作物、林業、水産業3分野の5年間にわたる研究成果をご紹介いただきます。

林業分野における気候変動の影響

気候変動が顕在化するとともに、気温の上昇や降水パターンの変化によって乾燥化が進み、人工林の成長に負の影響を及ぼすことが懸念されています。また、台風の巨大化や短時間強雨の頻度の増加は、森林の持つ土砂災害防止機能や土壌保全機能を低下させ、山地災害に結び付く可能性があります。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書では、「人為起源の気候変動は、極端現象の頻度と強度の増加を伴い、自然と人間に対して、広範囲にわたる悪影響と、それに関連した損失と損害を、自然の気候変動の範囲を超えて引き起こしている」と報告しています。そこで、林業分野における気候変動の影響を予測し、取り得る適応策に対してその効果を評価しました。

林業適応策オプションの選択

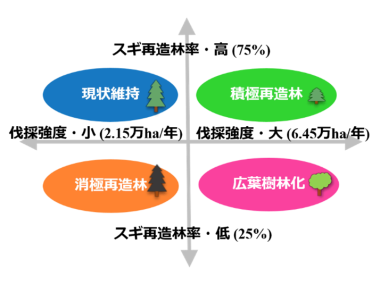

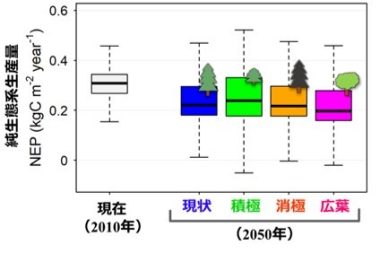

適応策ごとに気候変動のスギ人工林の成長量への影響を全国レベルで明らかにするため、林業の適応策オプションとして、伐採率と再造林率から「現状維持」、「積極再造林」、「消極再造林」、「広葉樹林化」の4つの将来シナリオを作成し(図1)、2050年の森林の純生態系生産量(成長量)を推定しました。その結果、いずれのシナリオにおいても2050年のスギの成長量は2010年よりも低下することがわかりました(図2)。その中でも、伐採強度(年間の伐採面積)を現在よりも大きくし、伐採後の再造林の比率も現在並みに高く保つ「積極再造林」のシナリオを採用することで、成長量の低下を最も小さく抑えられることがわかりました。

図1.林業適応策オプションの将来シナリオ

図2.将来シナリオごとのスギの成長量の予測

日本のスギは遺伝的に見て、オモテスギ、ウラスギ、ヤクスギの3つのタイプに大別されます。私たちの研究の結果、太平洋側の遺伝グループ(地域系統)であるオモテスギは、日本海側のウラスギに比べて気候変動に対する環境適応幅が狭いことがわかりました。このことから、オモテスギは気候変動の影響を受けやすいので、太平洋側では植栽から伐採までの期間(伐期)を短くして、気候変動の進行に伴いウラスギへの転換や他の樹種への転換も検討するのがよいと考えられました。その際、「積極再造林」のシナリオを選択することで、より大きい成長量が見込めます。また、日本海側ではウラスギの気候変動に対する環境適応幅が広いため、人口減少に伴い林業従事者が減少することも考慮して、比較的人手のかからない長伐期の「消極再造林」を選択するのがよいと考えられました。

人工林に対する適応策効果の評価

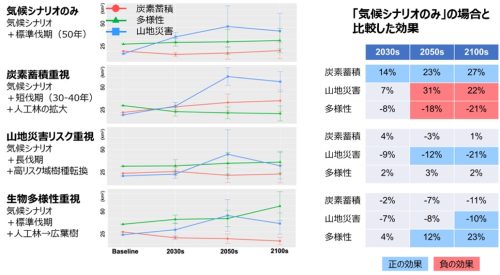

気候変動に対して林業分野でどのような適応策を取るかは、成長量という経済的な側面や気候変動の緩和に寄与する炭素蓄積の面だけでなく、山地災害の防止や生物多様性の維持といった森林の機能にも影響するため、総合的に評価する必要があります。そこで、スギ人工林に対して「気候シナリオのみ」、「炭素蓄積重視」、「山地災害リスク重視」、「生物多様性重視」の4つの将来シナリオによる適応策の実施効果を評価しました(図3)。「気候シナリオのみ」では、気候の将来予測と標準伐期(植栽後50年で伐採)を用いて炭素蓄積、山地災害リスク、生物多様性が2010年と比べて2030年、2050年、2100年にかけてどのように推移するかを評価しました。これに対し「炭素蓄積重視」は、標準伐期より短い30年から40年で森林を伐採するとともに、人工林の面積を現在より拡大するシナリオです。また、「山地災害リスク重視」は、森林の山地災害を防止する機能を高めるため、根系の発達した高齢林に誘導する長伐期での森林管理を選択し、同時に山地災害リスクの高い地域では、樹種の転換も考慮に入れたシナリオとなっています。「生物多様性重視」では、スギ人工林を広葉樹林に置き換えることで生物多様性を高めるシナリオを作成しました。図3には、福岡県朝倉市周辺の約300km2を対象とした試算結果を示しています。

解析の結果、何も適応策を取らない場合、気候変動により今世紀中頃から後半にかけて山地災害リスクが増大するだけでなく、炭素蓄積が減少すると推定されました。次に、気候変動シナリオ下での適応策シナリオを比較すると、「炭素蓄積重視」のシナリオでは、「気候シナリオのみ」と比較して、炭素蓄積は2100年には27%増加しますが、土砂災害リスクが2050年に31%上昇すると予測されました。加えて、生物多様性も20%前後減少すると予測されました。一方、「山地災害リスク重視」のシナリオでは、2050年に12%、2100年には21%山地災害リスクを軽減できるのに対し、炭素蓄積や生物多様性は現在の状況を維持できることがわかりました。広葉樹林への転換を伴う「生物多様性重視」のシナリオでは、「気候シナリオのみ」に比べて、2100年に炭素蓄積は11%減少しますが、生物多様性を23%高め、土砂災害リスクを10%低減することが予測されました。

地域ごとの合理的な意思決定を支援するツールとなる評価モデル

地域の中で将来に向けてどのような適応策を取っていくかは、科学的な合理性だけで決めることはできません。地方自治体や森林所有者、地域住民などのステークホルダーでの合意形成が必要となります。今回構築した適応策の評価モデルは、地域ごとの合理的な意思決定を支援するツールとして、地方自治体や森林所有者がどのような適応策を取るのかを選択するのに役立ちます。