農林水産業における気候変動影響と適応策水産業を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価

2025年04月17日グローバルネット2025年4月号

水産研究・教育機構 水産資源研究所

木所 英昭(きどころ ひであき)

環境省環境研究総合推進費による「 気候変動影響予測・適応評価の総合的研究(S-18)」のテーマ2では、令和2年度から農林水産業分野を対象に、将来の気候変動がもたらす影響予測や適応策の検討が進められました。本特集では、農作物、林業、水産業3分野の5年間にわたる研究成果をご紹介いただきます。

顕在化しつつある水産業への気候変動の影響

近年、気候変動によって日本周辺海域の水温は急速に上昇しています。その影響でブリやサワラなどの暖水性魚介類の分布域が北上し、北日本を中心に漁獲量が増加しています。また、トラフグやタチウオ、イセエビ、ケンサキイカなどの漁獲量も常磐から三陸沿岸域で急速に増加しています。その一方でサンマやサケなどの冷水性種の漁獲量が減少しています。さらに沿岸域の高水温によって岩礁性藻場の磯焼けが進行している他、ノリ、ホタテガイ、ワカメなどの主要な養殖業にも影響が出てきています。このような影響はどこまで拡大するのか。われわれの食生活にも直結することから関心が深まっている状況にあります。そこで、気候変動が水産業へ与える影響の代表的な事例としてサンマ漁業とワカメ養殖に関する今後の予想結果と適応策を紹介します。

サンマの漁場形成と日本の漁獲量

近年、代表的な庶民の秋の味覚であるサンマの漁獲量が大きく減少し、高値が続いています。サンマの資源量減少が漁獲量減少の主要因ですが、さらに、日本周辺海域の水温上昇によってサンマの漁場が沖合化し、日本漁船の操業を困難にすることで、日本の漁獲量の減少に拍車を掛けている状況にあります。

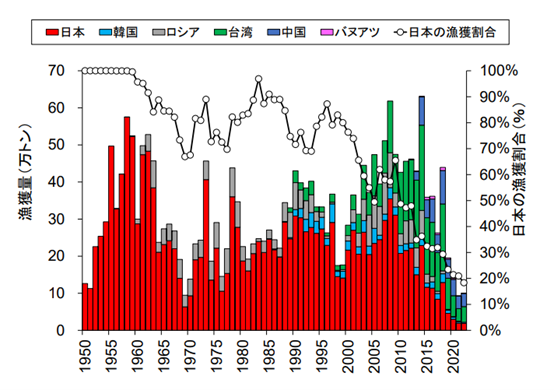

現在、サンマは日本に加えて台湾や中国も多く漁獲しています。北太平洋に占める日本の漁獲量比率は、2000年以前は80%以上ありましたが、現在は20%を下回っています(図)。日本漁船はサンマを生鮮魚として水揚げするため、日本近海(日本の排他的経済水域内)で漁場が形成されることが重要となります。しかし、水温が高いと冷水性のサンマの漁場は日本のはるか沖合の公海域で形成されることになります。一方、公海域で操業する中国、台湾漁船は日本の漁船より大型の冷凍設備を有しているため、水温上昇による漁場位置の変化の影響を受けにくい特徴があります。結果的に、サンマ資源を巡る競争において水温上昇は日本漁船にとって不利に働くのです。

図 北太平洋における各国のサンマの漁獲量および日本の漁獲量割合

水産庁 水産研究・教育機構「 令和5年 国際漁業資源の現況」

(https://www.kokushi.fra.go.jp/R05/R05_81_SAP.pdf)より、2025 年3 月7 日閲覧。

サンマの漁期・漁場の将来予想

水温上昇によるサンマ漁場の沖合化は10年くらい前から大きな問題となっています。また、私たちの食生活にも影響を与えています。そのため、今後も安定して日本がサンマを漁獲できるのかどうかを知るには、日本周辺海域のサンマの漁期・漁場が水温上昇によってどのように変化するのか、把握することが重要です。そこで、サンマの漁場の今後の変化について、最新の表面水温の予想データ※1を基に予想しました。

日本近海におけるサンマの漁場面積はサンマの主漁期である8~11月を対象に月別に予想し、2015年の予想面積との比率で示しました。また、将来の水温は気候シナリオによって変わるため、温暖化レベル(産業革命以降の全世界の平均気温の上昇℃)で整理しました。サンマの漁場面積比は変化が大きく、パリ協定遵守の2℃上昇レベルにおいてはどの月も大きな変化はありませんでした。しかし、温暖化レベルが2℃上昇を超えると8月と9月は、漁場面積は現在よりも大きく低下しました。特に、有効な対策を取らない場合に想定される今世紀末の状況(=4℃上昇レベル)においては8月と9月には日本周辺海域にはサンマの漁場はほとんどなくなると予想されました。その一方で、11月については漁場面積の低下は顕著ではないと予想されました。しかし、遅い時期に漁獲されるサンマは小型で痩せている傾向がありますので、脂ののった大型のサンマが大量に漁獲され、私たちの食卓に安く供給される機会は今後減っていくと予想されました※2。

ワカメの養殖産地、三陸海域と鳴門海域

次に養殖業への影響としてワカメ養殖(写真)の将来予想を紹介します。ワカメは生食する他、みそ汁やラーメンの具材として私たちの食生活に欠かせない水産物です。海外からの輸入も含めて養殖物として供給されますが、日本には三陸海域(岩手県と宮城県)と瀬戸内海の鳴門海域の2つの主要な産地があります。そして、気候変動による影響も産地によって異なってくるようです。

ワカメの養殖場、三陸海域の収穫時期の様子

ワカメ養殖は種苗の確保・育成から海面での本養殖、収穫というスケジュールで行われます。ワカメの生長には水温(20℃以下が適水温)と栄養塩類(窒素やリンなど)の供給が必要で、各産地でこれらの条件がそろった時期(主に秋以降)に海面での本養殖が行われます。

気候変動によるワカメの養殖業への影響として、両産地共に水温が関与しているものの、温暖な鳴門海域は水温が直接的に影響し、水温が適水温に低下してから本養殖が開始されるのに対し、三陸海域では水温が直接影響するよりも栄養塩類の供給が関与します。三陸海域では、秋以降に水温が低下することで海水の鉛直混合が起こり、それによって沖合の深層域から沿岸域に栄養塩類が供給されます。この栄養塩類の供給によってワカメが生長可能となります。このように、ワカメ養殖への気候変動の影響は産地によって影響過程が異なっており、産地によって影響の受け方と適応の方法が異なることになります。

ワカメの産地による影響の違い

気候変動の影響として、まず鳴門海域では水温の上昇とともに養殖の開始期間が遅れること、さらに、ワカメの生長が遅くなることが予想されました。特に温暖化が4℃上昇レベルになると、現行品種では収穫サイズが現在の77%に低下すると予想されました。しかし、高水温に強い高温耐性品種を用いることで、収穫サイズを現行の92%までに維持することができると予想されました。

一方、三陸海域では温暖化レベルが4℃上昇となっても収穫サイズに大きな変化は見られませんでした。しかし、温暖化4℃上昇レベルでは収穫時期が現在の4月から2月に大きく早まることから、効果的に利用するには収穫スケジュールの調整やそれに合わせて流通販売体制を変化させる必要性が想定されました。このように、同じ養殖品目であっても産地によって気候変動の受け方が異なり、それぞれの適応策(高温耐性品種の開発、収穫スケジュールの変更)も異なることが示されました※3。

今後の展望

今後、気候変動の影響に脆弱または頑健な魚種、地域、業種をさらに明らかにしていくと共に、それに対応した適応策を示すことでわが国の水産業および水産業に深く関連する地域社会が取るべき方向性が決まります。また、一般市民としても今後の影響や対応について準備しておくことが、気候変動への適応を進める上では重要です。水産業への影響は私たちの生活に直接影響していくことが予想されますので、漁業者をはじめとする生産現場に加えて私たち消費者としての適応(増えた魚を消費するなど)も重要になってきます。

※1 FORP-NP10、Nishikawa et al. 2021(https://doi.org/10.1186/s40645-020-00399-z)

※2 予想結果の詳細はこちら。https://adaptation-platform.nies.go.jp/archive/conference/2024/1217/pdf/a/s04-fra.pdf

※3 詳しい内容はKakehi et al .2025(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-2436-2_7)を参照ください(英語)。