21世紀の新環境政策論 人間と地球のための持続可能な経済とは第71回 除染土を使って沖ノ鳥島に放射性廃棄物最終処分場を

2025年05月21日グローバルネット2025年5月号

千葉大学教授

倉阪 秀史(くらさか ひでふみ)

高レベル放射性廃棄物の最終処分場を巡る動き

高レベル放射性廃棄物の最終処分場を確保するための組織として、2000年に原子力発電環境整備機構(NUMO)が設立されています。NUMOでは、「ガラス固化体を4万本以上埋設できる施設を1ヵ所建設することを計画しています。処分施設の規模は、地上施設が1~2 km2程度、地下施設が6~10 km2程度、坑道の総延長200 km程度と見込んでいます」ということです(NUMO「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」)。また、2000年に制定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」では、地下300m以上の深さに最終処分場を設置すると規定されています。

高レベル放射性廃棄物最終処分場の建設のための資金は、2000年から電気料金に上乗せされて徴収されており、NUMOが管理しています。NUMOの2023年度の財産目録によると、この積立金は1兆2,901億円に上っています。NUMOは、国内に適地を探そうとして、全国で説明会を実施するとともに、北海道寿都町、神恵内村、福岡県玄海町で文献調査を実施しているところです。

この地層処分の方針に関して、2023年10月30日に「地学の専門家ら300名余による地層処分に関する声明文」が国に提出されました。声明文では、高レベル放射性廃棄物の地層処分が進む北欧と日本を比較し、以下のように述べられています。「北欧の地質条件は、楯状地である原生代の変成岩・深成岩であり、地震活動がほとんど起こらない安定陸塊であるのに対し、日本列島は複数のプレートが収束する火山・地震の活発な変動帯です。そのような地質条件の違いを無視して、北欧の地層処分と同列に扱い、人工バリア技術で安全性が保障されるとみなすのは論外と言わなければなりません」。

これを受けて、2024年6月17日には、経済産業省の特定放射性廃棄物小委員会地層処分技術ワーキンググループが、「地層処分に関する声明を踏まえた技術的・専門的観点の審議報告」を公表しました。この報告では、「変動帯に属する日本において、高レベル放射性廃棄物を長期間地上で保管し続けることは適切ではない。地層というシステム中で、多重バリアで保護するという地層処分システムの考え⽅やそのメリットなどを、国・NUMOは情報提供することが重要である」と述べられ、地層処分の方針を崩していません。

沖ノ鳥島に放射性廃棄物最終処分場を

太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートなどプレート境界に位置する日本列島は、世界の活火山の1割が存在するなど、不安定な地質となっています。しかし、プレート境界から十分離れた国土が2ヵ所有ります。それが、太平洋プレート上にある南鳥島とフィリピン海プレート上にある沖ノ鳥島になります。ともに、東京都小笠原村に所属します。

南鳥島には、防衛省、国土交通省の施設が設置され、常住職員がいますが、沖ノ鳥島には定住者はいません。

さて、私の提案は、沖ノ鳥島に高レベル放射性廃棄物最終処分場を建設するとともに、その際に必要となる建設基盤材として、福島第一原発事故に伴う除染土壌などを使用するというものです。

沖ノ鳥島は、フィリピン海プレート上に位置する東西4.5 km、南北1.7 km、周囲11.6 kmのサンゴ環礁です。東京都小笠原村の管轄内となっていて、東京から約1,700 km離れています。沖ノ鳥島まで、東京からは海路で4日かかります。満潮時に海面上に出ている陸地は北小島と東小島の2ヵ所ですが、40万m2に及ぶ排他的経済水域の設定の根拠となるため、浸食によって失われないようにコンクリート護岸で守っています。

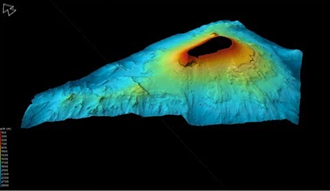

近年の調査でようやく沖ノ鳥島の海底地形が明らかになりました(図)。サンゴ環礁は、海中から立ち上がった溶岩上に発達しています。環礁部分の広さは5.8 km2あり、東京ドーム107個分に相当します。環礁部分の内部水深は3~5mとなっています。沖ノ鳥島には、港などはありませんが、2027年度に完了する計画で、160mの長さの岸壁(水深8m)が整備されつつあります。

図 沖ノ鳥島海中地形図

(出典) 東京都沖ノ鳥島・南鳥島に関する研究調査事業「沖ノ鳥島周辺海域の海底地形及び生物相把握のための研究調査」(令和6 年度成果報告書)2025 年2 月

福島の除染土を建設基盤材として活用する

対案の実現可能性を検討しましょう。まず、広さが確保できるかどうかを検討します。沖ノ鳥島の環礁部分の面積が5.8 km2であり、海底地形はさらに広がりを見せていることから、地下施設の広さは確保できるものと考えます。

一方、陸上施設については、沖ノ鳥島には、現状は、使える陸地がないため、基盤材を大量に投入することが必要です。このための基盤材として、福島第一原発事故で発生した除染土を基盤材として使ってしまいましょう。

福島第一原発事故に伴って発生した除染土壌などで、中間貯蔵施設に搬入されているものは、現在、約1,330万m3あります(環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略目標の達成に向けた見直し」2019年3月)。政府は、2045年までに中間貯蔵除去土壌を福島県外に持ち出すことを約束していますが、その見通しは全く立っていません。環境省は、「管理主体や責任体制が明確となっている一定の公共事業等における盛土材等の構造基盤の部材に限定し、追加被ばく線量評価に基づき、追加被ばく線量を制限するための放射能濃度の設定や覆土等の遮へい措置を講じた上で、適切な管理の下で使用することを目指す」(同上)としていますが、日本の本土のさまざまな公共事業で使用することは、社会的にも受け入れられないでしょう。

沖ノ鳥島の環礁部分の内部水深は前述のとおり3~5mです。最終処分場の地上部分の広さを2 km2とすると、水深が4mならば、この人工地盤を置くために800万m3の基盤材が必要となります。中間貯蔵施設に搬入されている約1,330万m3は十分な量と考えることができます。なお、地下施設建設のために掘削して出てくる土砂も使用できます。坑道の直径が約5m、長さが200 kmということですので、単純計算で393万m3の基盤材は地下から得られることとなります。

沖ノ鳥島の岩石の種類としては、石灰岩が火成岩の上に乗っている形となっています。放射性物質を安定的に封じ込めるためには、火成岩まで坑道を掘り下げる必要があるかもしれません。いずれにせよボーリング調査を実施して、具体的な設置可能性を検討することが必要です。

未来に責任のある判断を

これまで原子力発電所を運用してきた「つけ」として、高レベル放射性廃棄物がたまっています。日本列島のどこかに10万年間にわたる保管が可能な形で最終処分場を建設しなければなりません。

わざわざ、住民のいるところに高レベル放射性廃棄物最終処分場を設置するべきではありません。プレート境界からも離れ、住民がいない沖ノ鳥島に設置する案は十分検討に値するのではないでしょうか。

さらに、2045年までに福島県外に搬出することを条件に「中間貯蔵」されている除染土を、建設基盤材として全国にばらまくこともやめるべきです。

沖ノ鳥島における高レベル放射性廃棄物最終処分場の地上部分の建設のための盛土材などとして、中間貯蔵除去土壌をまとめて使用することが適切ではないでしょうか。

いまこそ未来の世代に責任のある判断を行うべきです。