環境研究最前線~つくば・国環研からのレポート第35回 絶滅危惧種ニホンウナギの生息地ポテンシャル~この先どうなる? 「ウナギのかば焼き」

2018年10月16日グローバルネット2018年10月号

地球・人間環境フォーラム

萩原 富司(はぎわらとみじ)

冷蔵・運搬等の技術が発達する以前には、地元で捕れる川魚、ニホンウナギ(以降ウナギ)、ナマズ、ドジョウなどは庶民の貴重なタンパク源であった。とくに、ウナギは江戸時代、背開きして焼いた後、蒸して柔らかくしたものにしょうゆダレを付けて再び焼き上げた「かば焼き」が開発され、庶民の人気を呼んだ。明治の初期には、遡上するため河口に集まったウナギの稚魚(シラスウナギ、以後シラス)を捕獲して養殖する技術「養鰻」が開始され、ウナギが市場に安定的に供給されるようになった。近年では、ニホンウナギのシラスの不漁を受け、日本の国内需要はヨーロッパウナギを捕り尽くして資源を枯渇させ、現在はアメリカウナギ、さらには熱帯種にまで手を伸ばしている。

私たちは、手頃な価格で供給されるウナギのかば焼きが、世界中で行われる収奪的シラス漁に頼るものであり、それによって「養鰻」業がかろうじて維持されていることを知るべきである。ウナギの生活環すべてを人工環境で完結させる完全養殖の技術向上とコストダウンが図られる中、世界最大のウナギ消費国である日本は、輸入国として資源管理を行うルール作りなどの責任が求められている。

ウナギは1970年頃から稚魚であるシラスの漁獲量が大幅に減少し、2014年には国際自然保護連合(IUCN)により絶滅危惧種に指定されたため、シラス漁の自粛や生息地の保全が求められている。川や沿岸で大きく育ったウナギはマリアナ諸島西方海域で産卵し、そこで生まれた稚仔魚は海流に乗って日本の沿岸の生育場にたどり着くという大回遊を行っている。このためウナギの個体数減少の要因として、海洋環境の変動、生息環境の悪化、過剰な漁獲の三つが挙げられている。わが国の流域環境を調べている国立環境研究所の亀山哲主任研究員に、ウナギの河川生息地について伺った。

ウナギの生息地ポテンシャルの時空間変化

まず、ウナギを研究対象として選んだ理由を聞くと、「私が小学校1年生のころ、最も親しんだ魚がウナギでした。簡単な道具で釣り上げることができるからです。環境省では、森里川海の恵みを将来にわたって享受し、安全で豊かな国づくりを目指しています。海と陸をつなぐ身近な生き物であるウナギを通して流域環境の保全と再生を考えました」と、流域の指標となり得るウナギの可能性を訴えた。

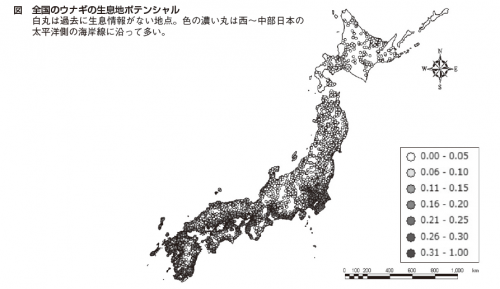

亀山氏は、ウナギが生息する環境要因とウナギの生息の有無との関係を調べた。環境要因として、水質、標高、傾斜、調査地点から上流の流域面積、年平均気温、最暖月平均気温、最寒月平均気温、河口から調査地点までのダムの有無、ダムの竣工年からウナギ調査年までの経過年数を選んだ。そして、環境要因を説明変数とし、生息確率を目的変数とした一般化線形回帰モデルから数値計算によりウナギの住みやすさ(生息地ポテンシャル)を求めた(図)。「結果は、標高と傾斜と平均気温が効いていて、例えて言えば甘いミカンが採れる場所が生息地ポテンシャルが高い場所だとわかりました。これは主に、黒潮が日本の沿岸を洗う場所です」とウナギの幼生レプトセファルス※が黒潮に乗って日本列島に接岸する様子を説明した。

さらに、1990年以前と1991年以後の生息地データを比較した。河川上流部について見ると、1990年以前に見られていたウナギが1991年以降に見られなくなった地点が多数認められた。「多目的ダムや河口堰などの河川横断構造物がウナギの移動に関して少なからず影響を及ぼしていると考えています」と、流域内の生息環境が年とともに悪化していることを指摘した。また、ある地点の下流に河川構造物がありながら、その上流でウナギが見られることがある。これは内水面漁業(河川・池・沼など淡水における漁業)が放流義務を負っているためで、ウナギの生息が、野生なのか人為なのか区別を難しくしているという。

ウナギ生息確認の切り札? 環境DNAの応用

ところでウナギの生息はどのように調べられているのだろう。亀山氏によれば、「ウナギの生息は主に調査専門会社や大学が行っていますが、ウナギは夜行性で日中は物陰に隠れているので、捕獲が難しいのは確かです。そこで生息確認の精度向上のために環境DNAの応用による調査を行っています」と新たな技術の取り組みを紹介してくれた。

これは、生物個体から環境中に排せつ物や組織片として溶け出したDNAを水や土壌のサンプルから抽出して対象生物の生息の有無や生息量を推定する技術である。例えば堰の上流と下流でウナギの環境DNAを分析して、もし下流で検出され、上流で検出されなければ、生息地はこの堰で分断されている可能性が高い。これは、対象生物を採集する必要がないというメリットがある一方、バイオマス量の推定にはいまだに大きな不確実性がある。このような構造物に対しては、ウナギの移動を確保するために魚道の設置や堰のコンクリート面に切り込みを入れる(スリット化)ことが一つの有効な対策である。亀山氏は「構造物改修後に同様の調査を行い、上流でウナギのDNAが検出できれば、事業の有効性が証明できます」と捕獲調査が難しいウナギ生息確認への応用が期待される、と話してくれた。

ウナギ資源の持続的利用のために

ウナギの生息地情報の過去と現在の比較と生息地ポテンシャルの解析により、重要な生息地とその悪化要因が明らかにされつつある。しかし亀山氏は「ウナギの減少要因は、河川構造物による生息環境の劣化にとどまらず、生息地自体の減少やウナギの餌となる生物の減少なども影響している可能性が大きい」と複合的な要因であることを強調した。要因が複雑過ぎれば、対策が取りにくい。しかし因果関係が完全に証明されるまで、対策を先に延ばせば、将来的に不可逆的な変化が起こる可能性が高い。ウナギの生息地としての流域環境の変化は、全体としては非常に緩やかで気付きにくく、具体的な対策を開始するタイミングが難しい。ヨーロッパではすでにシラスの放流義務や輸出規制が行われている。また河川については、河畔林を復活させ、流路と水深に多様性を取り戻すことが提案されている。

最後に「ウナギ資源の持続的利用のために、流域環境の解析と環境DNAの分析技術を統合してウナギの住みやすい環境を創るのが夢です」と語ってくれた。

※ウナギの受精卵は、ふ化すると海流に輸送されやすいように、ヤナギの葉に似たレプトセファルスに成長する。その後日本の沿岸に達すると親の形に近いシラスウナギに変態する。