過去から未来へー命をつなぐタネと農第10回 農家が作物の品種について考えること~農水省の改正種苗法説明会に参加して~

2021年02月15日グローバルネット2021年2月号

農家ジャーナリスト、AMネット代表理事

京都大学 農学研究科 博士後期課程

松平 尚也(まつだいら なおや)

農林水産省(以下、農水省)は2021年1月下旬から2月上旬、国内で開発された種や苗木を海外に不正に持ち出すことを禁じる改正種苗法について、全国の関係者を対象にWEB説明会を開いた(オンラインと会場説明会が同時に開催)。農水省は、開催の理由として、新たに開発し登録した作物(植物)の品種は「登録品種」であることを種子の袋などに表示する義務が生じることを含め改正点への理解を深めてもらうことを挙げている。2月初旬からは、改正種苗法に関するパブリックコメント(以下、パブコメ)も始める。一農家としては、説明会もパブコメも改正前の手続きと感じる訳だが致し方ない。本稿では、説明会の内容の精査と農家の視点から作物の品種について検討したい。

改正種苗法説明会における現場との乖離

農水省の説明会は、国会で議論を呼んだ争点に関する内容が多く含まれ、通常の説明会とは異なるものであった。とくに説明会資料(※参考文献1)①の「種苗法改正の背景」では、「既存品種が大企業等に勝手に品種登録されてしまうとの誤解」「強制的に特定の品種登録の利用を強要されるとの誤解」を項目として挙げ、改正案への不安払拭のための説明がなされた。前者の誤解に対しては、出願品種に対する要件や品種選定の過程を明示し、「勝手に」登録されないことを説明したが、大企業と品種登録に関する十分な内容とはいえなかった。なぜなら大企業と品種登録の関係において懸念されてきたのは、そうした過程や手続きの話ではなく、公共の遺伝資源情報と民間の、とくに国内外の大企業との関係であったからだ。

後者の誤解に対しては、種苗法により、農業者が特定の選択を強制されることはなく、登録品種よりも多く流通している一般品種を含めて作付ける品種を選択することができることが強調された。しかしこの主張は、品種の数についての割合であり生産量とは関連付けておらず実態と乖離がある説明であった。水稲における登録品種使用の割合は、本誌361号でも紹介したが半分を超える県もあり、野菜についても産地ごとに農協が種苗を指定して使用しており、登録品種もよく利用されている。農家の最大の出荷先はいまだ農協である中で、出荷農家に種苗の選択権はないのが現状である。その中で一般論として農家の選択権を紹介することは矛盾ある説明と感じたのである。

一方、相当突っ込んだ説明をしたのが、説明会②「種苗法改正内容とその留意点」の改正種苗法の全体像の中で紹介された「登録品種の増殖は許諾に基づき行う」というものだ。

この許諾制は、農業関係者や市民社会から許諾料の農家への負担が指摘され国会でも争点となってきた。農水省は、許諾制導入により農業者が増殖する際の機会に品種の利用条件を伝達する機会が生まれ、適切な品種の管理が期待されると積極的に評価した。

抜け穴的対策と農協の対応

農水省は、その一方で次の三つの抜け穴とも取れる対策の説明を行っている。一つ目は、個別の農業者の自家増殖(採種)の許諾を、団体等が取りまとめて種苗の育成者権者(以下、育成者)から一括して受けることも可能とした点。もう一つは、育成者が自家増殖に許諾手続きを求めない登録品種については、育成者がその旨を種苗のカタログやホームページに明示すれば、農業者は増殖を新たな手続きなく行えるとした点。三つ目は種苗購入時の契約で数年に一度種子更新等をするという条件を提示し農業者の負担を減らすという点だ。農水省はこうした要点について公的な研究機関向けに許諾に関するガイドラインを作成するとしている。

こうした対策において今後の課題となるのは、農協の対応である。とくに一つ目の対策では明らかに農協が間に立ち許諾の手続きを行うことが想定されているが、農協は改正案の検討委員会で手続きの負担が困難と反対している。農協職員の過酷な労働状況を知る者としては、許諾制導入による現場への負担が心配される。

本連載第3回・第4回に寄稿した印鑰智哉氏は、今回の農水省の許諾制の説明を受けて公的機関が作る登録品種は許諾を求めないことが想定し得るとし、育成者が公的機関である登録品種の許諾手続きを求めないよう国や都道府県等に要請していくことが重要と指摘する。そこで重要になってくるのが、都道府県の種苗事業であろう。

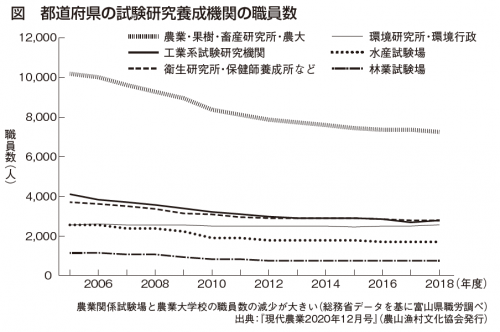

新品種の登録出願件数の減少

農水省は種苗法改正の背景として、新品種の登録出願件数の減少を挙げており、2007年から2017年の全体でその件数が4割減少したことを主張している。しかしその中で最も減少率が高いのは、これまで農家や地域農業にとって重要な役割を果たしてきた都道府県の品種開発である。都道府県の出願件数の減少は、上述の時期において民間の約1割減少に対して全体平均を上回る約50%に上っている。種苗法改正問題を追う農山漁村文化協会(以下、農文協)は、この背景には図に見られる種苗開発を行う農業試験場の職員の削減があると指摘する(減少幅は同時期で約25%に上る)(※参考文献2)。心配されるのは、試験場の種苗関係の職員減少による現場への影響だ。一部地域では、人員不足により作物の種子更新ができず、気候変動の影響も重なり収量の減少が起こっているというのだ(※参考文献3)。

農文協の調べでは、都道府県同様、個人の育種家の出願件数も減っているとされる(上述の同時期で約45%減)。農水省はこうした個人の育種家の件数減少も改正の理由としているが、農家に寄り添ってきた農文協の意見は異なり、逆に新たな個人の育種家は育ちにくくなると主張する。農文協がその理由に挙げるのが、ここ数十年の種苗の育成者の権利の強化と農家の自家増殖(採種)の制限による農家の育種活動の減退だ。

農文協の調べでは、都道府県同様、個人の育種家の出願件数も減っているとされる(上述の同時期で約45%減)。農水省はこうした個人の育種家の件数減少も改正の理由としているが、農家に寄り添ってきた農文協の意見は異なり、逆に新たな個人の育種家は育ちにくくなると主張する。農文協がその理由に挙げるのが、ここ数十年の種苗の育成者の権利の強化と農家の自家増殖(採種)の制限による農家の育種活動の減退だ。

「生きた知的財産」である品種

農家による育種は農業を継続していく上で作物の全体像を理解する上で不可欠な文化である。作物品種の歴史を追う西尾敏彦氏は、国内外で評価される日本の品種が名もない農家から作出されてきた事実を提示する。例えばかつて関東全般で広く栽培されたサツマイモの「紅赤」が埼玉の農婦山田いちにより見出され、ナシの「二十世紀」の母樹が千葉県大橋村(現松戸市)の少年であった松戸覚之助がゴミから拾ってきた実生を元にしていることに触れ、品種づくりは地域に住む人びとの願いだったとする。その西尾氏は種苗法の改正について品種は単なる商品ではなく、地方の農民の経験知と育種研究科の科学知が蓄積された生きた知的財産である、と主張する(※参考文献4)。

未来の作物の品種をどう生み出していくか

稲の育種の歴史を研究した菅洋氏は著作『育種の原点 バイテク時代に問う』(農文協、1987年1月)で作物の品種について次のように表現した。「作物の品種は風土の異なる各地域において、その独特の風土とそこに生活した人間の働き合いの結果として生まれ、(中略)発展してきたものである。そのような品種は多種多様な個性をもつ地域を見事に映し出している」と。

未来の作物の品種を食卓と農の現場からどう生み出していくのか。菅氏の指摘からもそれは種苗法改正後も私たちに問われていく課題といえるのである。

< 参考文献 >

※ 1 農林水産省「改正種苗法全国Web 説明会・ブロック説明会説明資料」、2021 年

※ 2 農文協編集部「Q&Aでよくわかる 日本の育種力は、農家の自家増殖が支えている」『現代農業』2020年12 月号

※ 3 「 種子法を廃止しても民間育種が難しい本当の理由?農研機構・北海道農業研究センター 八田浩一氏に聞く」『SMART AGRI』2020 年4 月30 日

※ 4 西尾敏彦「種子と種苗の未来のためにー農家と試験研究機関、日本と海外を交流しながら」『どう考える?種苗法 タネと苗の未来のために』農文協編、2020 年12 月