特集/シンポジウム報告 気候変動と社会変容気候変動対策と持続可能な未来

2021年03月15日グローバルネット2021年3月号

東京大学大学院 工学系研究科 教授

沖 大幹(おき たいかん)さん

本特集では、1月13日に環境省主催により開催されたオンラインシンポジウム「気候変動と社会変容」での録画講演の内容を紹介します。

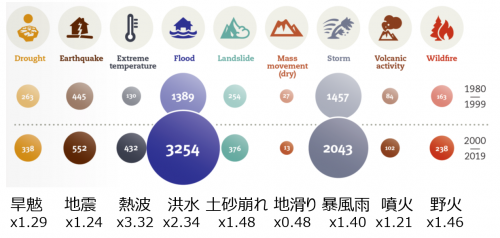

20世紀の終わりと21世紀の最初の20年で、干ばつ、地震、熱波、洪水、土砂崩れ、地滑り、暴風雨、噴火、野火等の自然災害の報告数がどのように変化したかを示したのが図です。熱波は3倍以上、洪水も2倍以上に増えており、地震や噴火をはるかに超えています。気候変動の影響や社会の発展により、私たちが自然災害リスクの高い場所に住むようになった反映だと考えられます。

図 自然災害種別の報告数の比較 1980-99 vs 2000-19

気温上昇による強い雨

日平均気温ごとに上位1%の雨の強さを調べ、それを1時間の雨、12時間の雨、24時間の雨で調べた研究では、気温の高い日には強い雨が実際に降っていたということがわかっています。これは予測ではなく、過去に実際に日本で経験された強い雨です。私たちの周りの空気の中に含まれる水蒸気の量(飽和水蒸気圧)は10℃くらいのときは、1℃上がると7%ぐらい増えます。この物理則に沿って、気温が高い日に実際に観測された雨は、強い雨だったということになります。そのため、温暖化が進むと強い雨が増えるというのは、過去にもあったしこれからも多分そうなると考えて間違いないと考えられます。

もちろん、実際に観測されたこの雨の強さの変化には、気候変動だけでなく、都市のヒートアイランドによる影響もあり、例えば東京の場合だと、産業革命以前に比べて約3℃上がったと考えられる中で、ヒートアイランドの影響が2℃、地球規模の温暖化の影響が1℃くらいと推計されていますが、ヒートアイランドはここ10年20年ほぼ安定しているのに対し、気候変動の悪影響はこれからひどくなると考えられるので、ゲリラ豪雨が近年増えているという実感は、観測データでも裏付けられていると考えてよいと思います。

洪水頻度と低水流量の変化

では、洪水や渇水はどう変化するのでしょうか。IPCCの第5次評価報告書に、洪水頻度の変化を示す図が掲載されています(AR5-WGⅡ Chapter3 Figure 3-6:a)。それによると、20世紀に100年に一度だった洪水は、南アメリカ、アマゾン川流域、アフリカの熱帯地域、インドからインドシナ半島、そして日本に至るアジアモンスーン地域、あるいはユーラシア大陸の東半分では頻度が増え、20世紀には50年に一度あるいは25年に一度、一生に一回遭うかどうかだったのに、21世紀には人生のうちに複数回遭うかもしれないという変化が想定されています。

一方低水流量については、ヨーロッパからシベリアにかけては増えると予測されていますが、ヨーロッパ、とくに地中海沿岸は乾燥化が進むと懸念されます。この傾向は1990年のIPCCの最初のレポートでも示されていて、かなり一貫した予測になっています。ヨーロッパの人びとが地球温暖化に対して昔から大きな懸念を持っているのは、水が足りなくなるという恐れからかと私は思います。

気温が上がると雨が降れば強い雨になるのです。ところが年間降水量は、大気上で熱がどのくらい逃げていくかによって決まるので、温暖化によって気候が変わってもあまり変わりません。総量が変わらないのに一回当たりの雨が強くなるため、降雨の回数が減って雨が降る間隔も広がり、結果として渇水のリスクも高くなるのです。日本の多くの地域もその地域に入ってしまうと予測されます。間もなく出される第6次評価報告書でも、基本的にはこうした傾向は変わらないという結果が出始めています。

「1.5度特別報告書」の主要なメッセージ

2018年にIPCCから発表された「1.5度特別報告書」の主要なメッセージを紹介します。

一つは産業革命以前に比べ、人間活動によって約1.0℃の温暖化がもたらされていて、現状では2030~2052年の間に1.5℃の上昇に達する可能性が高いが、今、私たちが温室効果ガスの排出を止めたら1.5℃には達しないということが書かれています。

また、温度上昇を1.5℃未満に抑えるためには、2030年よりも十分前に二酸化炭素(CO2)の排出量が減り始め、2050年には正味ゼロにする必要があるということも示されています。

残念なことに、この報告書が出た時点までに、パリ協定に沿って各国が出した削減目標を積み上げてみると、2030年の温室効果ガスの排出量では1.5℃以内に抑える経路には乗っておらず、さらなる削減目標の上積みが必要だということがわかっています。

新型コロナ感染症を通じて見えてきたこと

今年、新型コロナウイルス感染症拡大により、CO2の排出量は4~8%減少するという推計が出されています。ところが2050年に向けて正味ゼロにするためには、少なくともCO2の排出量について10年で半分、30年で約8分の1にする必要があり、10年で半分にするためには、前年比約7%の削減を毎年続けていく必要があります。来年またさらに7%減らすためには、心掛けだけでは達成は難しく、文明的な暮らしを続けても温室効果ガス排出の少ない社会システムの構築が必要であることが明らかになったといえるのではないでしょうか。

「持続可能な未来」と「持続可能ではない未来」のシナリオの差

「持続可能ではない未来」は、ナショナリズムが再燃して国際協調が弱く、地球規模課題への調整能力も不足し、一部の地域では環境悪化が顕著になる。そのため各国政府は自分の国内・地域の問題に注力せざるを得なくて、エネルギー資源や農業市場を守るために貿易障壁が設けられ、自国第一主義になってしまう。そして教育や技術開発への投資は減少し、経済は遅々として発展せず消費は物質的なモノに集中する。そのため気候変動の緩和策や温室効果ガスの排出削減は難しく、進んでしまう温暖化の悪影響をできるだけ減らすような対策を取るのも難しい…未来像です。

それに対して「持続可能な未来」は、多様なステークホルダー、関係者、国、地方自治体、市民団体、企業、大学等が協調し、大気、自然環境、多国間の協調等グローバル・コモンズの管理が改善され、環境を尊重した包括的な開発を重視して、結果として、少しの資源やエネルギーでモノが作られる。そして、教育と健康への投資がなされ、人口増は少なく、今世紀半ばにはピークを迎えるような世界人口になる。そして、経済成長ではなく人間の幸福を重視する方向にシフトし、国内あるいは国際間の格差も減少するような社会です。

「持続可能な未来」「持続可能でない未来」は、気候変動の影響評価において、気温上昇だけでなく、社会の状況によっても影響は違うため設定されたシナリオで、専門用語で「緑のシナリオ(SSP 1)」「前途多難なシナリオ(SSP 3)」として世界の研究者で共有され、どんな社会になったらどんな影響が出るか、研究が進められています。

そして、持続可能な社会では、同じような気温上昇に対しても気候変動の悪影響が少なくて済むと推計されています。

持続可能な社会をつくっていくことの大切さ

今すぐ温室効果ガスの排出をゼロにしても、温暖化はしばらく続きます。気候変動のスピードを遅くする緩和策だけではなく、それでも続く温暖化に対して被害を減らしていく適応策を、全世界で進めていく必要があります。

一方、脆弱なコミュニティでは新型コロナウイルス感染症の悪影響もより深刻です。持続可能な開発による持続可能な社会の構築が、気候変動対策にもなり、今回だけでなく次のパンデミックの準備にもなるのです。