特集/IPCC最新報告書~最新の科学的知見と社会への生かし方~気候変動の最新の科学的知見と将来の道筋

2023年05月15日グローバルネット2023年5月号

茨城大学特命教授

IPCC AR6 WG2報告書第18章レビューエディター

三村 信男(みむら のぶお)

今回の統合報告書では、どのような科学的知見が示され、各国にどのような対策が求められているといえるのか。また、公表された知見を、政治や科学者の間だけでなく、いかに市民に伝え、行動変容や社会の変革につなげていくことができるのか。報告書作成に関わった科学者、政府査読や政策決定者向け要約の承認に関わった行政機関、気候変動に関するメディアの取り組みや連携を支援しているNGO、それぞれの視点で論じていただきます。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、今年3月に統合報告書(SYR)を公表し、第6次評価サイクルを締めくくった。SYRは、2021年から22年にかけて公表された3つの作業部会報告書と他の特別報告書の総まとめである。これらのIPCC最新報告書は、私たちに何を示しているのだろうか。本稿では、第6次評価報告書(AR6)のポイントとそれから見える将来の道筋について紹介する。

気候変動に関する知見とその意味

(1)温暖化の理解と将来予測

AR6は、地球温暖化の原因特定と将来の見通しをさらに進展させた。1990年の第1次評価報告書では「温暖化の原因は人間活動の可能性が高い」という認識だったが、AR6では、「人間の影響が温暖化させてきたことには疑う余地がない」と断定したのである。

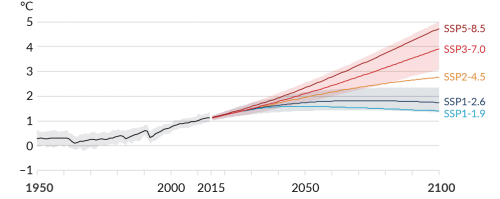

今後の見通しでは、5つの典型的な温室効果ガス(GHG)排出シナリオを用いて、将来の排出経路によって気温上昇の最良推定値が1.4℃から4.4℃まで大きく異なることを示した(図1)。これを見ると、大幅で急速なGHG排出削減が実現すれば、約20年以内に温暖化の減速が起こることがわかる。もう一つの注目すべき結果は、ほとんどの排出シナリオで2040年頃までに1.5℃上昇に達することである。これは、パリ協定の目標達成のためには時間的な猶予が少ないことを意味する。

沿岸域や島しょ国にとって重要な海面上昇は、今世紀末までに28~101㎝上昇すると予測されている。さらに、南極やグリーンランドの氷床の不安定化による2m近い海面上昇の可能性も排除せず、確率は小さいが甚大な影響のある海面上昇の加速にも警鐘を鳴らした。

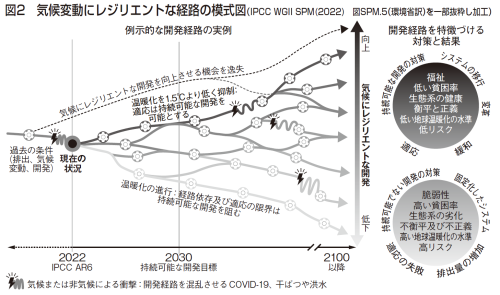

図1 5 つのシナリオの下での将来の世界平均気温の変化(1995〜2014 年基準)

(IPCC WG1 SPM(2021) 図SPM.8 の抜粋)

(2)気候変動の影響

では、気候変動の影響はどうなるのであろうか。気候変動の影響は、世界の生態系と水循環・水利用、食料生産、防災・沿岸域、都市、産業、観光など幅広い分野に波及する。近年の被害の実態から見えてくるのは、経済力が弱くインフラ施設が未整備のアフリカや南アジア、中南米、小島しょ等の国々の受ける影響がとりわけ甚大になることである。同時に日本や米国といった先進国でもかつてない被害が発生しており、どの国でも大きな将来リスクへの対処が必要である。

IPCCは、多岐にわたる影響の特性を体系的に把握するために「5つの懸念理由」というまとめ方を用いている。これによって、①固有性が高く脆弱なシステムへの影響、②極端な気象災害、③世界での影響の分布、④世界の影響の総量、⑤長期的・大規模な特異現象、の5つの影響区分ごとに見通しを示した。サンゴの白化や世界各地での気象災害の頻発、グリーンランドや南極の氷床の融解・不安定化といった現象の出現によって、①、②、⑤の影響はすでに顕著になっていることを示している。

その結果、気候リスクの多くは第5次評価報告書の評価結果よりも高く、長期的には現在の数倍になると評価した。さらに、気候リスクと食料、水、パンデミック、貿易など他の諸課題との相互作用によって複合的、連鎖的なリスクが拡大することも指摘している。

(3)気候変動への対応策

気候変動への対応策は、GHG排出を削減する緩和策と悪影響対策の適応策の2つが柱である。緩和策はパリ協定以降急速に進展しているが、1.5℃目標達成には2050年代初頭にGHG排出ネット・ゼロの達成が必要となる。2℃目標では2070年代初頭がその時期である。これに対して、現在の各国の排出目標には相当なギャップがある。そのため、統合報告書では、今後10年間に全ての分野で急速で大幅な削減が必要であり、「今後10年に行う選択と対策は現在から数千年先までの未来に影響を与える」と指摘している。

一方、1.5℃目標を達成しても気候変動の影響は今より増大するため、適応策の実施が必要である。世界では、何らかの適応計画を持つ国が8割に達しているが、その実行は必要なレベルには達していない。一部では、気候リスクが適応策の効果を上回る「適応の限界」に既に達している生態系や地域が現れており、特に途上国に対する資金フローが不足している。

わが国の状況を見てみると、2018年に「気候変動適応法」が成立し、本格的な取り組みが始まった。その後、国土交通省では気候変動を踏まえた流域治水といった新たな方針を打ち出し、環境省でも熱中症対策を強化している。こうした国レベルの政策展開とともに、今後地方自治体での取り組みが進むものと考えられる。

将来の道筋:気候変動にレジリエントな開発に向けて

最後に、今後の気候変動対応策の在り方について見てみたい。気候変動対策の目的は気候変動のリスクをいかに最小にするかであるが、同時に、経済・社会システムの大転換をもたらすという別の意味も持っている。カーボンニュートラルと適応策は、新たなエネルギーシステムや産業・交通システムの転換、ひいては日々の生活の変化につながる大事業である。いわば、文明の転換であり、今後の社会発展の道筋に深く関係する。

こうした将来の道筋に対して、AR6では「気候にレジリエントな開発(Climate Resilient Development:CRD)」の重要性を打ち出した。CRDは「全ての人に対する持続可能な発展を支えるために緩和策と適応策を実行するプロセス」とされる。これまでの開発の結果、気候変動や生物多様性の減少といった地球規模の環境変化が進んだ。それに対して、気候、生態系、人間社会の関係を健全で持続可能なものに変えようというのがCRDの基本的考え方である。そのため、気候変動対策と生物多様性の保全や格差や貧困の克服といった複合的な課題解決に相乗効果(コベネフィット)のある道筋が求められる。

CRDの見通しは簡単ではない。図2は、AR6が示す気候変動にレジリエントで持続可能な社会に向かう道筋の模式図であるが、気候変動と非気候的な諸問題に的確に対処しながらより良い選択を積み重ねる必要があることを示している。そして、このプロセスを進めるためには、脆弱な地域や人びとへの配慮や多様な人びとが参加する包摂的な取り組み、国際的協力が不可欠である。IPCCの最新報告書には、今後10年という短い期間に、世界がそのような方向に踏み出すことへの期待が示されている。